Hamburg – Cuba – Plantage „El Palmar“ der Vollmers in Caracas

Nach der Reise Mannhardts sind noch einige Familienangehörige nach Caracas gereist. Ihre Erlebnisse sind in separaten Artikeln ebenfalls auf dieser Seite veröffentlicht

Zum Download finden Sie hier schon die Abschrift der Briefe als PDF (unten).

8. Oktober 1880

Seit gestern vormittag, als wir die Azoren passierten, hat sich alles verändert: blau und hell glänzt der Ozean, ruhig und sicher durchschneidet unser Schiff den unendlichen Raum, immer wärmer scheint die Sonne vom blauen Himmel, ein heiteres Gewimmel breitet sich überall auf dem Schiff aus, Wohlbefinden und Behagen zeigen sich auf allen Mienen. Schon empfindet man ganz den Süden mit seiner Wärme in Licht und Farben. In unbekanntem Glanz strahlt der nächtliche Himmel, an welchem die Milchstraße wie ein Triumphbogen steht. Und diese Veränderung war fast eine plötzliche. Bis gestern morgen war ein Aufenthalt auf dem Deck fast unmöglich, das Rollen des Schiffes so stark, daß keine Beschäftigung, kaum eine Bewegung, möglich war. Selbst das Es-sen und Trinken wurde zu einem gymnastischen Kunststück. Fast die ganze Bevölkerung unserer schwimmenden Stadt lag in den Kabinen, und man hörte Tag und Nacht nur das Ächzen der Kranken. Jeder fühlte Ekel und Langeweile, auch an Schlaf war nicht zu denken, ob der starken Bewegung. Einmal, als wir bei Tisch saßen, bekam das Schiff einen starken Stoß und zugleich stürzte das Wasser in den Salon, sodaß wir glaubten das Schiff sei aufgestoßen; doch war es nur eine Sturzwelle. Ein anderes Mal wurde ich auf Deck von einer Sturzwelle unter Wasser gesetzt. Es stürmte und regnete, und die Schiffsführer konnten in den ersten Tagen keine Observationen machen. Jetzt erfahren wir jeden Tag, wo wir sind, und wie schnell wir fahren – von Mittag zu Mittag.

Heute Mittag waren wir 35 Grad nördlicher Breite, 1980 Miles von St. Thomas. Wir machen täglich über 300 Miles, was sehr viel ist (über 12 Knoten pro Stunde). Nächsten Freitag morgens sind wir in St. Thomas und es werden schon Wetten gemacht, in welcher Viertelstunde der Anker geworfen wird. Auch wird täglich auf die gemachte Meilenzahl gewettet.

Das Schiff ist ungemein bevölkert. Es kommen jetzt ca. 200 Personen zu den Mahlzeiten in der 1. Kajüte. Die Räume sind so groß, daß sich dennoch die Menge darin verliert. Überall bilden sich besondere Gruppen und Gesellschaften, und keiner behindert den anderen. Das Schiff ist wie ein großes Hotel, der Salon enorm groß, mit zwei Reihen Tischen. Der beste Aufenthalt ist bei gutem Wetter natürlich das Deck. Fast alle, auch wir, haben amerikanische Stühle, um darin zu liegen. Es ist ein großer Genuß, in der frischen Luft unterm Zeltdach ausgestreckt zu liegen und auf das glänzende Meer zu schauen. Und das tun lesend und plaudernd die meisten. Das Thermometer zeigt heute auf dem Deck im Schatten 18 Grad.

Das hervortretende Bestreben bei allen ist, sich die Zeit zu vertreiben. Dazu dient zunächst und vorzüglich das Essen und Trinken. Morgens um 6 Uhr bringt der Steward Kaffee oder Tee ans Bett. Um 9 Uhr ist große Mahlzeit, wo man unzählige Dinge zur Auswahl bekommt. Um 12 Uhr ist schon wieder lunchen, wo man gleichfalls sich für acht Tage sättigen könnte. Um 5 Uhr ist ein ausführliches Diner. Um 8 Uhr Tee und um 10 Uhr noch wieder Abendessen – wenn man will. Zum Verhungern hat man deshalb keinen Grund.

Leider ist nicht zu leugnen, daß die Kost sehr englisch ist und nicht – an Güte der Zubereitung – mit der der französischen Schiffe zu vergleichen ist. Namentlich sind sämtliche Getränke äußerst mäßig. Auch in Bezug auf Sauberkeit lassen die englischen Schiffe viel zu wünschen übrig; so sind z.B. Wanzen in den Kabinen. Angenehm sind die Bäder in kaltem Seewasser, wozu zwei Badezimmer dienen, die aber so in Anspruch genommen sind, daß ich schon um ½ 6 Uhr morgens mein Bad nehme. Ich habe mit Federico zusammen eine Kabine.

Es sind etwa ein Dutzend Deutsche an Bord; unsere spezielle Tischgesellschaft besteht aus solchen. Darunter ein Herr Hupeden aus Hamburg; schon älter, ein sehr guter und vortrefflicher Mensch. Dann einige junge Leute, darunter zwei junge Kennedys (Hahn) aus Hamburg. Ich beschäftige mich den größten Teil mit der spanischen Grammatik. Ohne solche ganz bestimmte und zweckmäßige Tätigkeit wäre der Aufenthalt auf dem Schiff unerträglich, denn die ungeheure Öde und das Einerlei, wo die Begriffe von Zeit und Raum ineinander aufgehen, rufen eine Stimmung hervor, die zunächst sehr unbehaglich ist, und der man nur durch ein festes sich Konzentrieren auf irgendeinen Gegenstand widersteht. Daher ein krampfhaftes sich Anklammern an jedes Unbedeutende das sich begibt, und ein hastiges Streben nach irgendeiner Unterhaltung die sich bemerkbar macht. Natürlich führt das zu allerlei törichtem Tun. Namentlich wird viel gespielt und getrunken – ersteres von den Spaniern, letzteres von den Engländern. Wir machen abends eine Partie Whist, wenn das Wetter es gestattet.

Es sind viel Farbige an Bord, davon die mit französischer Sprache von Martinique und Haiti, eine gewisse Prätension zeigen, zivilisiert zu erscheinen. Die jungen Frauenzimmer sind sehr hübsch, haben aber schreckliche Hände.

den 10. Oktober

Nachdem wir den 7. und 8. sehr schönes Wetter hatten, wurde es wieder sehr schlecht. Ein heftiger Südwind machte das Schiff so rollen, daß sich alles Elend der früheren Tage wiederholte. Unendlich viel gutes Geschirr ist in diesen Tagen zerbrochen. Wenn die Stewards die Tische deckten, fiel einige Male alles was darauf stand zu Boden und zerbrach, und kaum wieder hergestellt, wiederholte sich das Unglück.

Der Südwind brachte eine feuchte, unangenehme Wärme mit sich. 22 Grad auf dem Deck, und es fing an auf dem ganzen Schiff furchtbar zu stinken. Es waren traurige Tage, bleiernd grau der Himmel und ebenso die Stimmung. Ich habe das Unglück, absolut nicht zu schlafen. Seit ich von Hamburg fort bin, habe ich noch keine halbe Stunde en suite geschlafen. Das kommt von der Seeluft und von dem beständigen Lärm auf dem Schiff und der starken Bewegung.

Seit vorgestern ist es allmählich besser geworden, aber zugleich auch wärmer. Wir haben jetzt 25 Grad im Schatten auf Deck. In den Kabinen sind nachts die Fenster offen, sonst würde man ersticken. Gestern abend hatten wir ein Gewitter, heute ist ein schöner Tag bei mäßig bewegter See. Seit gestern sind wir in der heißen Zone. Heute auf 21 Grad nördlicher Breite und noch 700 Miles von St. Thomas. Hier ist jetzt drei Uhr nachmittags, und bei Euch schon 7 Uhr abends.

Ich bin fleißig gewesen und schon ziemlich weit in der spanischen Grammatik. Zum Schreiben ist die Bewegung des Schiffes zu stark. Der Ozean sieht prächtig blau aus, hat aber recht plumpe Bewegungen. Hie und da sieht man ein Schiff, aber jetzt nicht mehr häufig. Anfangs, in der Bay von Biskaya, sah man viele. Nur selten erblickt man eine Möwe, oft aber fliegende Fische, die wie Schwalben aussehen, welche übers Wasser hinfliegen.

Am Sonnabend, den 2. kam mit dem Eilzug aus London, um 12 Uhr mittags, Federico in Southampton an. Sofort gingen sämtliche Passagiere auf ein kleines Dampfboot, wo wir dicht gedrängt standen, in den Hafen hinaus. Das Boot legte sich an die Seite der großen „Cagus“, und durch eine dunkle Öffnung traten wir, Einer nach dem Anderen, in den Bauch des Ungetüms, wie die Tiere in die Arche. Es sah aus und machte den Eindruck, als ob man durch das Tor eines Gefängnisses eintritt. Und ein Gefängnis ist und bleibt ein solches Schiff, mag es noch so gut eingerichtet sein. Es gibt keinen, der sich nicht nach dem Ende der Reise sehnte, welches wir übermorgen erreicht haben sollen, d.h. alle die, welche weiterfahren, nicht. Aber in St. Thomas gehen alle die verschiedenen Linien nach den verschiedenen Seiten auseinander. Ich werde dort wohl einige Zeit bleiben müssen.

Der Hafen von Southampton ähnelt dem von Kiel oder Flensburg. Die Ufer sind mit den schönsten Villen und Parks bedeckt. Es ist eine sehr schöne Landschaft. Um 3 Uhr kam die Post an Bord, und gleich darauf fuhren wir ab. Vor dem Hafen liegt die Insel Wight, zwischen der und dem Festland wir durchfuhren. Auch die Insel ist ungemein schön.

Am Sonntagmorgen hatten wir kein Land mehr in Sicht. Vormittags wurde im Salon ein Gottesdienst abgehalten, dem die ganze Mannschaft in bestem Anzug beiwohnte. Ein Geistlicher, vor dem ein weißes Kopfkissen lag, las endlose Litaneien ab, die die ganze Gesellschaft eintönig wiederholte, alles in plärrendem Ton. Es war weder feierlich noch erbaulich.

Von Sonntag bis Donnerstagmorgen, wo wir die Azoren, aus dem Wasser aufsteigende Berggipfel, die sehr an die griechischen Inseln erinnern (Anm.: JM reiste nach Konstantinopel im Jahr 1876 und beschreibt in seinen Briefen die griechischen Inseln), zu linker Hand hatten, war das Wetter abscheulich und das Leben wenig erfreulich.

Auf dem Deck sind Ställe mit ganzen Herden Hammel, Gänse, Enten, Hühner usw., besonders die Hähne und Enten vermehren gegen Morgen die schlafraubenden Geräusche.

den 14. Oktober

Gestern abend war eine herrliche tropische Nacht. Meer und Himmel erglänzten in einem feuchten Silberglanz; durch den Mondschein und die feuchte Luft erzeugt. Die Deutschen blieben bis spät auf dem Deck, deutsche Lieder singend. Die Luft ist wie warmes Wasser.

Heute 26 Grad auf Deck, wo ein kühler Wind weht. Jeder ist aufgeregt und ordnet sei-ne Sachen, denn morgen gegen Mittag sind wir im Hafen von St. Thomas. Wahrscheinlich geht von dort gleich Post nach Europa ab, die Euch diesen Brief bringen wird.

den 15. Oktober

Eben, 9 Uhr morgens, werden die Anker in St. Thomas ausgeworfen. Es ist nicht mehr Zeit, noch mehr zu schreiben. Tausend Grüße an Euch alle, an die Eltern und Geschwister.

St. Thomas, den 18. Oktober 1880

Am Abend des 14. war eine aufgeregte Stimmung an Bord der „Cagus“. In der Nacht sollten wir den ersten Felsen Westindiens, den Sombrero, der einen Leuchtturm trägt, passieren. Die Deutschen fanden sich bald in der Kajüte zusammen und der Champagner floß in Strömen. Mir wurde der Lärm zu arg, und ich ging auf Deck, wo ich in der heißen, tropischen Nacht, im hellen Mondschein, vortrefflich träumte. Das südliche Kreuz stand hell und klar am Himmel.

Den 15. morgens hatten wir eine Unzahl Klippen und Felsen nahe zur Rechten, die „Vergin Rocks“, späterhin die Inseln Cortola und St. Thomas. Links in größerer Entfernung sah man St. Croix, welches flach ist, während erstere Inseln nur hervorragende Bergspitzen sind. Der erste Eindruck, den man von Amerika hat, ist ein ziemlich un-gastlicher, aber höchst pittoresker.

Die größeren Inseln sind bis zur Spitze mit Grün bewachsen, die Felsabhänge und Klippen sind rot, und überall dazwischen das blaue Meer. Um 9 Uhr bogen wir in den Hafen von St. Thomas ein, der nach Süden offen, ein fast ganz von Bergen eingeschlossenes Becken bildet. Die Stadt erhebt sich auf 3 Hügeln; gleich dahinter der 1500 Fuß hohe Bergrücken, der die Insel bildet, in saftigem Rücken.

Wir warfen Anker inmitten vieler großer Dampfer der Royal Mail Comp. Zugleich kam eine Unzahl von Booten, von Negern besetzt, an das Schiff, mit allen möglichen Angeboten. Die Kerle sehen in ihren unglaublichen Anzügen sonderbar genug aus. Man warf Geldmünzen ins Wasser, und ganze Horden Schwarzer stürzten ihnen nach und brachten sie jedesmal, im Mund haltend, richtig heraus, nachdem sie oft lange Zeit am Meeresgrund waren. Dazu ist zu bemerken, daß es im Hafen von Haifischen wimmelte.

Ein riesiger Schwarzer, mit hohem weißen Zylinderhut und roter Krawatte, dessen Name Champagner-Charly ist, brachte uns an Land, wo wir uns im Commercial Hotel etablierten. Näherkommend bemerkt man eine große Zahl Kokospalmen, die zwischen den Häusern am Strande stehen, als charakteristisches Merkmal.

Unser Hotel ist ein geräumiges Gebäude mit sehr großen luftigen Räumen. Fenster gibt es nicht, die Öffnungen haben nur Jalousien. Eine große offene Terrasse ist im 1. Stock gegen das Meer zu, davor ein Garten mit tropischen Bäumen und Gewächsen, alles voll prächtiger Blüten. Auf dieser Terrasse wird gegessen, getrunken und gelebt. Mein Schlafzimmer nach hinten hinaus sieht auf die Berge, an denen sich hübsche Villen hinziehen. Man könnte glauben, in Heidelberg oder Bagni di Lucca (Anm.: Die Erzählungen aus den Bädern von Lucca von JM wurden in den Westermann Monatshef-ten in Braunschweig 1878 veröffentlicht) zu sein.

St. Thomas hat eine lange Straße, die parallel dem Wasser läuft. In ihr befinden sich alle Stores, die großen Gewölbe oder Verkaufshallen der fremden Kaufleute. Auch die größten Firmen haben diese Verkaufshallen, und in allen wird auch en detail verkauft.

Mit Federico und anderen Reisegefährten ging ich in eine Anzahl dieser Stores und machte dabei diverse Bekanntschaften; z. B. die des deutschen Konsuls (der Meyer heißt und sehr dienstfertig ist).

Die Bevölkerung von St. Thomas, ca. 12 000 Seelen, ist vorwiegend schwarz, sodaß die wenigen Weißen verschwinden. Alle Dienstboten, alles was man auf der Straße sieht, sind Neger. In der Kleidung ahmen sie möglichst die Europäer nach; es bleibt aber immer Karikatur. Die Frauen tragen meist weiße Kleider mit langen Schleppen und eine Art Turban von bunten Tüchern. Da sie viel Grandezza in der Haltung haben, sieht es oft malerisch genug aus. Sie tragen alles mit viel Geschicklichkeit auf dem Kopf. Oder sie haben große Stroh- oder Filzhüte auf. Die Männer haben in ihren Be-wegungen mehr vom Tier als vom Menschen. Mir ist die Rasse widerwärtig, besonders die Hände flößen mir Ekel ein.

Es war ein heißer Tag. Eine große Rolle spielen die Ice-Stores, d.h. die Lokale, in de-nen gewisse Getränke verabreicht werden. Die Hauptrolle spielen wieder die „Cocktails“, ein Gemisch von Spirituosen und Eis, was recht gut ist, besonders, wenn man sie statt von Gin von Vino Wermuth machen läßt. Da unsere deutsche Gesellschaft noch beisammen war, wurde der größte Teil des Tages in diesen Lokalen zugebracht. Es scheint dies überhaupt der Hauptzeitvertreib in diesen Ländern zu sein.

Zu Tisch hatten wir allerlei Neues: Fleisch und Fisch (letztere ausgezeichnet) werden mit viel Tomate, Knoblauch und spanischem Pfeffer zubereitet. Europäische Kartoffeln fehlen nie, obwohl man zwei Dinge hat die sie vortrefflich ersetzen, nämlich Yamswurzeln und sweet potatoes. Beide schmecken wie große harte Pellkartoffeln. Fritto von Bananen und frische Bananen fehlen nie, beide sind vorzüglich. Zum Frühstück gibt es stets Avocados, welche wie große Birnen aussehen. Mit großem harten Kern, zwischen dem und der dünnen Schale sich die weiche Masse befindet, die man vegetarische Butter nennt. Mit Salz und Pfeffer schmeckt sie sehr gut; wie ein weicher süßer Käse.

Auf dem Markt sieht man viele Kokosnüsse und noch manches Unbekannte. Guajavas ißt man als Kompott, doch sind sie zu süß.

Am Abend des 15. machten wir einen Spaziergang vor die Stadt am Meer entlang. Es war ein wundervoller, stiller Mondscheinabend. Die Neger spazierten in Mengen auf dem Wege, und sahen in ihrer weißen Tracht und stolzen Haltung gar vornehm aus. Die Palmen ragten gen Himmel, und die Luft war voll von wunderbaren, nicht unschönen Tönen (ein Laubfrosch soll sie produzieren) und voll von Vanilledüften.

Was in St. Thomas sehr auffällt, besonders im Vergleich zu Südeuropa, ist die große Reinlichkeit. Weder Auge noch Nase bemerken je etwas Unangenehmes. Überhaupt scheint die dänische Verwaltung musterhaft zu sein, pedantisch wohl, aber von unübertrefflicher Fürsorge für das Allgemeinwohl.

Sonnabend, den 16. Oktober

Ein heißer Tag mit abwechselnden Regengüssen, was sehr unbequem ist, weil man hier sagt, daß schon ein Tropfen auf die Kleidung genügt, um Fieber zu machen. Unsere Reisegefährten fuhren heute nach den verschiedenen Richtungen ab. Zuerst die nach den Windwärtsinseln, dann der „Cagus“ nach Colon und abends Federico und Herr Hüpeden nach Cuba, resp. Portorico. Ich brachte sie an Bord des Schiffes „Eider“ und blieb dann ganz allein zurück.

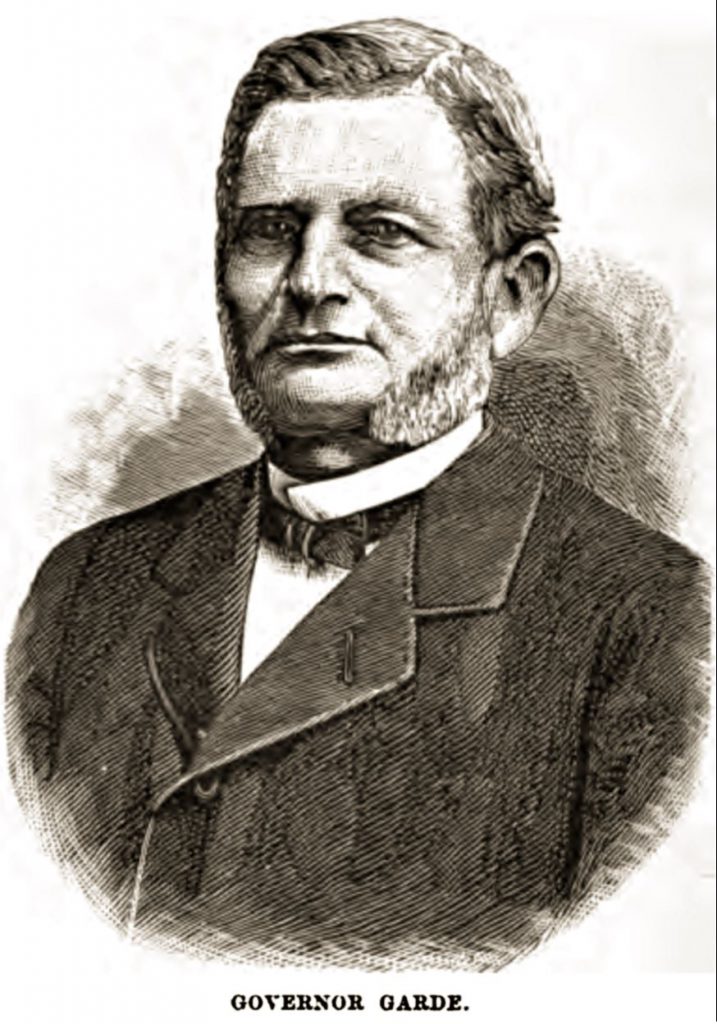

Nachmittags hatte der Konsul mich abgeholt, um den Gouverneur zu besuchen. S. Exc. Herr Garde ist ein Däne, der die Deutschen besonders haßt. Er fragte mich, ob ich beabsichtige Kranke in St. Thomas zu sehen. Als ich sagte, daß ich vorkommenden Falles dazu bereit sei, sagte er, daß ein Gesetz dies verbiete. Diese Antwort reizte mich zu sagen, daß niemand imstande sei, mir dies zu verbieten, weil die Unterhaltungen, die ich etwa mit jemand im Hotel über seine Augen haben würde, niemand etwas anginge. Dies führte zu einer längeren und etwas animierten Unterhaltung, durch die S. Exc. etwas in die Enge getrieben wurde. Er bat mich, doch wenigstens der Form halber zum Physikus zu gehen; für den er mir sofort einen langen Brief schrieb. Wir gingen dann, der Konsul immer mit, zum Physikus Dr. Magens, der wieder ähnliche Reden zu führen anfing und namentlich viel vom Prager Frieden sprach. Schließlich wurde er aber doch geschmeidig. Bald darauf kam er zu mir, um mir zu sagen, daß ich tun könne, was ich wolle. Diese Diskussionen waren höchst amüsant und erinnerten mich sehr an die gute alte patriarchalische Zeit des Dänentums.

Sonntag, den 17. Oktober

Sonntag, den 17. Oktober fand ich mich ganz allein in dieser heißen und im Grunde recht langweiligen Atmosphäre. Ich legte mich in die beste Zugluft, in einen rocking-chair, und hörte von allen Seiten Orgelspiel und Neger, welche Psalmen sangen. Die Neger sind Katholiken oder Herrenhuter (Brüdergemeinde). Man sah sie den ganzen Tag in ihrem schönen Staat zur Kirche oder aus ihr gehen. Alle Läden sind geschlossen. Nachmittags kam ein Gewitter. Nach demselben holte der Konsul mich zu einem Spaziergang ab. Wir gingen um die Stadt herum. Auf einer kleinen Ebene hinter der Stadt waren viele Neger, die sich mit Drachenfliegen amüsierten. Daneben gut kultivierte Gemüsegärten eines Italieners.

Zuckerrohr, dahinter ein Sumpf mit Mangobäumen bewachsen, darunter tausende von Krebsen die vor ihren Löchern saßen, sich aber gleich verkrochen, wenn man sich näherte.

Kultiviertes Land gibt es faßt kaum. Alles ist mit Unkraut bewachsen, welches 10 – 20 Fuß hoch ist, also mehr Gebüsch als Kraut. Dazwischen viele Kaktus- und Schlingpflanzen. Alles ist frisch grün, sogar manche Flächen mit frischem Gras bewachsen (während in Süd-Europa um diese Zeit alles braun und verbrannt ist).

Alle diese Pflanzen und fast alle Bäume (besonders Mimosen-Arten) sind voll großer Blumen in hellen Farben, alle Gesträuche voller Blüten, wie bei uns im Mai. Die Bäume verlieren hier nie das Laub und sollen immer Blüten haben. Zwischen den Sträuchern hie und da ein Häuschen, von Negern bewohnt. Von außen sehen alle diese Häuser sehr gut und reinlich aus.

Was man an Tieren sieht, Vögel, Eidechsen etc. Ganz anders als bei uns. Man fühlt sich in der Tat völlig in einer anderen Welt. Das Klima von St. Thomas (28 Grad nördlicher Breite) ist eines der wärmeren. Maximum 26 Grand, Minimum 17 Grad. Ich messe im kühlen Zimmer tags 25 Grad, nachts 22 Grad. Was die Wärme peinlich macht ist die Feuchtigkeit der Luft. Akklimatisiert bin ich noch nicht. Namentlich plagt mich ein beständiger Durst, der das Essen zur Qual macht. Nachdem ich 14 Tage gar nicht ge-schlafen hatte, nehme ich jetzt Bromkali und schlafe etwas.

Eine große Plage sind die Moskitos. Ich bin auf der ganzen Oberfläche geschwollen. Doch bin ich froh, daß keine anderen Insekten da sind. Man schläft unbedeckt und ohne Fenster; das Bett ist nur eine harte Fläche. Zum Essen (6 ½ Uhr abends oder nach Eurer Zeit 11 Uhr abends) ging ich mit dem Konsul in den St. Thomas Club, der recht nett eingerichtet ist, wo man ein gutes und gut serviertes (von schneeweiß gekleideten Negern) Essen bekommt. Doch verdarb ein Arzt, Dr. Pontoppidan, mir den Appetit, indem er mir einen interessanten Fall von gelbem Fieber detaillierte. Er erzählte von der gelben Farbe und dem schwarzen Erbrechen und lud mich ein, denselben zu sehen.

Doch verdarb ein Arzt, Dr. Pontoppidan, mir den Appetit, indem er mir einen interessanten Fall von gelbem Fieber detaillierte

18. Oktober

Der Arzt kam wirklich schon früh mich abzuholen. Der Kranke, ein schöner, junger Schiffskapitän aus Norwegen, war eben gestorben, wie der Wärter sagte „bei vollkommenem Wohlbefinden“. Der Arzt sagte mir, daß er keine promptere und angenehmere Art zu sterben kenne, als am gelben Fieber, und das es keine andere Medizin dabei gebe, als Champagner frappé. Indem er für vorkommende Fälle seine Hilfe anbot, machten wir shake hands und trennten uns als Freunde; hoffentlich für immer.

Nachmittags kam wieder ein Gewitter, nach welchem ich einen Spaziergang auf die Hügel machte, im Club aß, dann ins Athenaeum ging, wo man mich einführte. Dies ist eine vortreffliche Anstalt; Lesezimmer mit vielen Zeitungen und Bibliothek mit vielen guten Büchern. Die neuesten europäischen Zeitungen sind vom 1. Oktober, d.h. mit uns angekommen.

Hoffentlich wißt Ihr jetzt per Telegraf, daß der „Cagus“ angekommen ist. Herr Hüpeden hat von hier seine Ankunft telegrafisch nach Hamburg mitgeteilt. Meinen ersten Brief müßt Ihr am 30. Oktober oder 1. November erhalten, da er am 15. hier abgegangen ist. Ich werde wohl am 29. Oktober von hier abreisen und den 2. November in Caracas sein. Früher geht kein Schiff ab.

Dienstag, den 19. Oktober

Dienstag, den 19. Oktober hat es den ganzen Tag unaufhörlich geregnet, infolgedessen niemand aus ging. Es war ein trüber, grauer, verzweifelter Tag. Ich fühlte mich schlecht, hatte Fieber, blieb den ganzen Tag auf dem Bett liegen und sprach keine Seele. Das Thermometer fiel auf 20 Grad, was mir so kalt vorkam, daß ich mich nicht wärmen konnte. Abends kam ein Sturm, der alles zusammenrüttelte.

Mittwoch, den 20. Oktober

Die gewöhnliche feuchte Luft. Ich fühle mich sehr matt und kann nichts tun. Ich blieb bis 6 Uhr zu Hause. Dann mußte ich mich anziehen und zu einem Herrn Moron, der mir sein Pferd schickte, reiten. Derselbe bewohnt eine prachtvolle Villa auf der Spitze eines der drei St. Thomas Hügel, mit sehr schöner Aussicht. Er ist ein Freund von Federico, und aus Venezuela. Wir hatten dort ein superbes Diner. Alles, was zu den äußeren Dingen gehört war untadelhaft, worauf man hier überhaupt noch mehr Wert zu legen pflegt, als in Europa. Die Unterhaltung in vier Sprachen war mäßig. Aber es wehte da oben eine frische Luft durch die Zimmer. Nach dem Essen wurde musiziert und bald auch getanzt, echte spanische Contra-danzas, das war ganz interessant zu sehen.

Ich kam später nach Hause, und die Moskitos, die mich buchstäblich bedeckten, ließen mich nicht schlafen.

Donnerstag, den 21. Oktober

Ich war in den letzten Tagen der einzige Gast im Hotel, wo nur Fremde sind, wenn Schiffe im Hafen anlegen. Diese Nacht war der Steamer von Rio nach New York hier angelangt und beim Frühstück waren eine Anzahl Fremde. Einer stellte sich mir als Hermann Sielken vor. Er ist in New York etabliert, in sehr guten Verhältnissen und reist sehr viel. Sein Bruder Johannes ist in San Franzisco. Er sagte mir, daß auf demselben Steamer noch ein alter Hanerauer mit ihm gekommen sei, namens Flor. Der-selbe sei aber in schlechten Verhältnissen, krank und reist als Klavierlehrer. Gleich darauf bekam ich Besuch von einem jungen Mann, namens Wiewall, der hier in St. Thomas angestellt und verheiratet ist, der gleichfalls in Hanerau war und sich nach allen erkundigte.

Sodann hatte ich einer Anzahl Schwarzer die Augen zu untersuchen, was sehr unangenehm war, da alle nach Moschus stanken.

Dieser Brief soll mit nach New York. Ich schreibe an niemand besonders, grüße mir alle herzlich, besonders die Eltern und Geschwister, Wachs und alle.

St. Thomas, 22. Oktober 1880

Gestern gab ich meinen zweiten Brief an Euch, Hermann Sielken mit nach New York, um ihn dort zur Post zu geben. Derselbe muß den 7. – 8. November bei Euch eintreffen.

Gestern Abend machte ich einen Spaziergang vor die Stadt und sah den amerikanischen Dampfer hinausgehen. Wenn es abends die Luft gestattet auszugehen, tritt gleich nachher die Dunkelheit ein, und diese überfiel mich, als ich durch ein kleines Tal voll wunderbarer tropischer Vegetation ging. Ich aß im Club und verbrachte den Abend bei einer Hamburger Familie zu (Kapitän Becker, Superintendant der Hamburger Dampfschiffe).

Ich habe jetzt einen Leidensgefährten im Hotel. Einen englischen Mineningenieur, der schon in allen 5 Weltteilen gearbeitet und unglaubliches erlebt und erduldet hat. Überhaupt ist Odysseus ein unerfahrenes Kind im Vergleich zu den Menschen, die man hier findet. So erzählte mir Hermann Sielken, daß er zwei Mal Schiffbruch erlitten hat, einmal das gelbe Fieber gehabt und einen Eisenbahnunfall erlebt hat, infolgedessen er sieben Monate im Hospital gelegen. Er sei in San Franzisco sehr reich und später wieder bettelarm gewesen usw., und das ist ein Mensch von 30 Jahren.

Die Neger sind als Dienstboten unerträglich, sie lernen nichts. Man muß ihnen täglich dieselben Dinge zurückgeben, weil sie sie unsauber bringen, und sei es Tee, Kaffee usw.

Das Wetter ist immer noch schwül, und fast täglich gibt es Regengüsse. Die Zeit der Regen und Stürme sollte schon vorüber sein, und die Einwohner fürchten noch einen Orkan. Freilich wird immer am 25. Oktober ein Dankgottesdienst gehalten, daß die Zeit der Orkane glücklich vorüber ist, aber in einem Jahr wurde nach demselben, am 29. Oktober, die Stadt durch einen Orkan zerstört – wie schon oft. Überall liegen unter je-der Fensteröffnung Balken und Stricke, um sie gleich bei der Hand zu haben, die Fenster zu verrammeln, wenn der Orkan eintritt.

Der jüngere Bruder des Herrn Wiewall, der auch in Hanerau war, ist ebenfalls hier, aber im letzten Stadium der Schwindsucht.

Nachmittags am 22. machte ich einen etwas weiteren Spaziergang. Zuerst am Strand entlang, wo an großen Muscheln und Korallenbildungen ein ganzes naturhistorisches Kabinett aufzusammeln gewesen wäre. Später durch eine halbsumpfige Niederung, wo die Gegenwart sehr schöner großer Wasservögel meine Jagdlust anregte. Dann an den Bergen hin, wo die Vegetation des durch hohe Büsche, Schlingpflanzen, Kakteen und undurchdringlichen Busches sehr interessant war. Es waren da herrliche Blumen, namentlich an den Schlingpflanzen. Ich sah einen prachtvollen großen, gelbschwarzen Schmetterling und merkwürdige schwarze Eidechsen mit Kämmen. Viele Tiere jagten sich in den dichten Zweigen der Büsche, aber es war mir wie in einem Traum, wo man plötzlich etwas Häßliches entdeckt, wo man es nicht erwartet. Ich sah, daß diese Tiere eine Anzahl häßlicher Ratten waren.

Zum Diner hatten wir eine vortreffliche Schildkrötensuppe. Schildkröten gibt es hier viele und sehr große.

Sonnabend, den 23. Oktober

Ein französisches Boot hat uns eine Anzahl französischer Commis voyageurs ins Hotel geworfen.

Es ist eine bleierne Hitze, und man fühlt sich wie ein Fisch auf dem Lande. Könnte man doch Luft kaufen! Und doch zeigt das Thermometer nur 25 Grad. Ich liege im stärksten Zuge und glaube zu ersticken. Das Atmen macht den selben Effekt, wie wenn man warmes Wasser trinkt. St. Thomas ist wirklich ein schrecklicher Platz.

Gegen Abend holte mich der Konsul mit einem Boot ab, und wir fuhren über den Hafen an einen sehr hübsch gelegenen Platz, wo ein Herr Behn, Neffe von Hermann Behn, für einige Zeit eine Landwohnung inne hat. Er hat eine sehr hübsche hiesige Jüdin zur Frau, die voriges Jahr mit ihm in Hamburg gewesen ist.

Das Atmen macht den selben Effekt, wie wenn man warmes Wasser trinkt. St. Thomas ist wirklich ein schrecklicher Platz.

JM über die damals dänische Karibikinsel

Sonntag, den 24. Oktober

Ein alter Arzt aus Florenz besuchte mich heute morgen, mit dem ich eine Stunde lang florentinisch plauderte. Er hat mich vor 10 Jahren in Florenz besucht.

Die Hitze ist schlimmer denn je, ganz unerträglich. Heute sind es 4 Wochen, daß ich aus Hanerau abreiste und nichts von Euch weiß. Ich lag bis um 4 Uhr in halber Betäubung. Dann ritt ich mit dem Konsul bis auf die Höhe des Bergrückens, von wo man plötzlich eine reizende Aussicht auf die andere Seite hinab hat. Der Bergzug fällt ziemlich steil dort ins Meer hinab, mancherlei Vorsprünge und Buchten bildend. Eine solche Bucht erscheint als grünblauer Gebirgssee, von steilen, bewaldeten Höhen eingeschlossen. Man sieht keine Wohnungen, nur eine große Palmengruppe am Strand, die einförmigen, grünen Abhänge der Insel, dahinter das weite Meer mit Inseln hie und da. Schön ist auch der Busch, durch den man reitet, in seiner tropischen Formen- und Blütenfülle. Hier und da sieht man auch zerstörte und verlassene Plantagen. Früher war ganz St. Thomas von Zuckerplantagen bedeckt; jetzt sind alle verlassen. Die Arbeit lohnt nicht mehr, und der Busch überwuchert die ganze Insel. Wir kamen gerade zum Schluß auf die einzige Plantage, die noch besteht, aber nur zur Vieh- und Gemüsezucht, wozu ein Deutscher sie wieder in Kultur gesetzt hat, der dort mit seiner Frau lebt. Die Plantage liegt sehr schön unter tropischen Bäumen und Blumen, in frischer Luft mit der Aussicht aufs Meer nach Norden wie nach Süden. Wir trafen dort diverse Deutsche, saßen im Garten, tranken Bier und ritten dann auf steilen Wegen abwärts zur Stadt. Das Reiten ist hier anders als in Europa, da alle Pferde Paßgänger sind. Das ist zwar bequemer, aber weniger angenehm.

Montag, den 25. Oktober

Heute morgen kam der vortreffliche Herr Hüpeden aus Porto Rico zurück und muß nun auch einige Tage hier bleiben. Es regnet heute wieder und ist sehr schwül. Die Post geht ab, es bleibt mir nur übrig, Euch alle herzlich zu grüßen.

St. Thomas, den 26. Oktober 1880

Die Hitze ist einfach unerträglich. Die Zugluft selbst ist glühend. Gestern gab ich meinen 3. Brief an Euch auf via England. Als man hinausgehen konnte, gegen 5 Uhr, machte ich mit Herrn Hüpeden einen längeren Spaziergang auf die Berge, bis auf die Höhe, wo man nach der Nordseite hinab sieht. Wir kamen im Finstern zurück.

Als ich im mühsam errungenen ersten Schlaf lag, weckte mich ein Geräusch, und ich sah mitten in meinem Zimmer einen farbigen Gentelman, der sich eine Zigarre anzündete. Diese Störung und die Arbeit den Menschen hinaus zu werfen, ließen mich nicht wieder einschlafen. Denn, wenn man den Schlaf nicht im ersten Anlauf nimmt, so las-sen Hitze und Moskitos es nicht dazu kommen. Als dann der Kanonenschuß ertönte, durch den die dänische Regierung jeden Morgen um 5 Uhr ihre Untertanen weckt und welchem, da keine Fenster vorhanden sind, kein Schlaf widersteht, stand ich auf, rief Herrn Hüpeden und ging mit ihm ans Wasser, wo wir mit dem Boot über den Hafen fuhren, an einen Platz, der durch Steine gegen Haifische gesichert ist. Dort nahmen wir ein Seebad, in sehr flachem Wasser. Obwohl die Sonne noch nicht aufgegangen war, war das Wasser fast heiß. Das Vergnügen war also mäßig. Wir gingen in der relativen Kühle des Morgens um die Bucht in die Stadt und legten uns wieder ins Bett, bis es um 10 Uhr zum Frühstück läutete. Jetzt ist die Totenstarre des Tages wieder eingetreten.

27. Oktober

Gestern gegen Abend habe ich mit Hüpeden einen langen Spaziergang gemacht und nach Tisch mit ihm den Abend bei Kapitän Becker zugebracht. Nachdem der deutsche Steamer nach La Guayra seine Reise diesmal ausgesetzt hat, höre ich eben, daß auch der französische Steamer seine Fahrt diesmal aussetzt. Ich bin also verdammt, nicht nur 14 Tage, sondern noch wer weiß wie lange, in dieser Hölle auszuhalten. Diese Aussicht ist geeignet jeden Mut zu dämpfen. Das ist schlimmer, als in Hohenwestedt 3 Wochen auf den nächsten Zug zu warten.

28. Oktober

Immer dieselbe Hitze, dasselbe Bild, die selben Moskitonächte, Negertage. Diese schmutzigen, übelriechenden Schwarzen ärgern mich den ganzen Tag und erscheinen mir selbst im Traum. Wenn ich nicht Herrn Hüpeden hätte, der auch nichts zu tun hat, als auf Gelegenheit nach Havanna zu warten, und der mir den Trost gewährt (solomen miseris) einen Leidensgefährten zu haben, so würde ich noch verdrießlicher sein.

Letzte Nacht ist die „Thuringia“, die am 17. des Monats von Hamburg ging, hier eingetroffen, und man macht mir Hoffnung, daß sie auf der Weiterreise nach Colon Curacao anlaufen wird – in diesem Fall gehe ich dahin mit – vielleicht übermorgen.

29. Oktober

Ich muß doch bis zum 4. – 6. November hier bleiben, da nichts eher nach La Guayra geht. Eine schreckliche Aussicht.

Gestern abend bei Sonnenuntergang gingen wir an der Bucht hin zu dem Punkt, wo dieselbe wie ein von Bergen eingeschlossener See erscheint. Die Beleuchtung und die Szenerie waren außerordentlich schön. Aber die Moskitos fraßen uns beinahe auf. Am Strande fanden sich eine Anzahl Neger ein, welche Kohlen eingeladen hatten, und daher noch schwärzer als sonst, wie die Teufel aussahen. Es waren auch viele Weiber darunter, und sie amüsierten sich unter furchtbarem Geheul, die letzteren und sich ge-genseitig ins Wasser zu werfen.

Spät abends machten wir eine Bootsfahrt im Hafen. Es war eine schöne Nacht und das Wasser leuchtete wie Feuer bei jeder Bewegung.

Heute hatten wir deutsche Zeitungen bis zum 7. Oktober.

30. Oktober

Heute ist Herr Hüpeden nach Havanna abgereist, und ich bin wieder allein mit meinem Unglück.

Nach starkem Regen atmet man diese nasse, heiße Luft, die mit etwas parfümiert zu sein scheint, was Ekel erregt. Das Athenäum ist jetzt der einige Trost. Mittags kam eine große Schildkröte mit der Schale auf den Tisch.

Die Moskitos sind die selben wie am Mittelmeer. Die eigentliche große Mücke, die auch wir haben, welche nachts ihr Werk tut und die schlankere, pechschwarze (mit weißen Querstreifen über die Beine) Tagmücke, die sehr behende ist und einem nie Ruhe läßt.

Wie man Verstorbenen einen Nachruf angedeihen läßt, so will ich auch Herrn Hüpeden einen nachsenden. Derselbe ist ein ganz vortrefflicher Mensch, und ich habe ihn sehr lieb gewonnen, obwohl sein Äußeres nicht schön ist und er etwas an sich hat, was ihn zur Zielscheibe harmloser Scherze an Bord machte. Er macht nur eine Inspektionsreise und will im Februar wieder nach Hamburg. Er ist mit einer Nottebohm verheiratet, Nichte der alten Frau Weber.

31. Oktober

Der 3. Sonntag in St. Thomas! Die Straße voll elegant in reinem Weiß gekleideter Neger und Negerinnen, deren Schleppen mit grobem Geräusch über das Pflaster schleifen. Dieselbe Hitze, dieselbe Luft. Heute habe ich als einziges Vergnügen den Gedanken, daß Ihr nun meinen 1. Brief von hier haben werdet und fortan regelmäßig Nachricht; während ich noch lange warten muß. Ich sitze jetzt den ganzen Tag im Athenäum, wo ich den prähistorischen Menschen studiere, zu welchem interessanten und modernstem Studium ich dort ein gutes Büchermaterial gefunden habe. So verliere ich doch nicht ganz meine Zeit.

Es kommen in letzter Zeit hier viele Schiffe „in distress“, d.h. in Havarie an, die in einen der im vorigen Monat so häufigen Zyklone geraten sind. Es besteht hier eine Art moderne Seeräuberei für solche Fälle, indem die Assekuranzgesellschaften es oft besser finden, solche Schiffe zu verbrennen, statt sie ausbessern zu lassen (obgleich hier Docks sind). Es ist daher ein eigener Patz im Hafen, wo solche Schiffe den Flammen übergeben werden. Die Temperatur ist hier beständig so, wie bei uns zuweilen vor einem Gewitter. Unerträglich dumpf und schwül, obwohl sie nur zwischen 23 und 25 Grad schwankt (Tag und Nacht). Eine reine Hitze wie in Italien gibt es nicht. Auch geht kein Tag hin, daß nicht ein Gewitterregenguß fiele. Auch ich bin „in distress“.

Nachmittags machte ich einen Besuch bei den Morons.

Montag, den 1. November

Die Stadt ist in Bewegung, weil eine bekannte Persönlichkeit am gelben Fieber gestorben ist. Ich saß den ganzen Tag über im Athenäum und machte gegen Sonnenuntergang einen Spaziergang auf die Berge. Eine Schlucht mit einem Gießbach – jetzt trocken – doch voll großen Gerölls, zeigte eine sehr üppige Vegetation. Auf großen Bäumen wuchsen hunderte von Schmarotzern, großen Agaven, die ihre Wurzeln in die Luft hängen lassen und oft ganze Bäume bedecken. Andere Bäume senden Ausläufer von den Ästen zur Erde, die dort festwurzeln und so ganze Baumkolonien mit hunderten von Stämmen bilden. Ich sah sehr kleine hübsche Tauben in den Bäumen und eine Art Papageien.

Der Sonnenuntergang war merkwürdig. Der Himmel im Westen blutrot und orangefarbig mit schwarzen Wolken dazwischen, und der Widerschein auf Land und Meer er-schien bei der rasch eintretenden Dunkelheit, wie eine künstliche bengalische Beleuchtung. Die schwüle Hitze war den ganzen Abend unglaublich. Ich habe Früchte der Passionsblume gegessen; schlechtes Zeug, parfümiert, wie alles hier. Diese schwachen, faden Parfüms hier sind eine Wahre Tortur, die Atmosphäre, die Blumen, die Früchte, die Neger, alles hat denselben schwachen Moschus- oder Vanillegeruch. Und dazu parfümieren die Menschen noch ihre Taschentücher mit dem selben Duft!

„Auf großen Bäumen wuchsen hunderte von Schmarotzern.“

JM über die Vegetation auf St. Thomas

Dienstag, den 2. November

Ich habe den Tag über gelesen. Gegen Abend ritt ich mit dem Konsul gegen das Ostende der Insel, wo eine Herrenhuterstation ist. Man reitet zwischen Bergen, die durch dichten Busch bewachsen sind. Als wir zurückkommend, den Hafen von oben wiedersahen, sah er aus wie ein Stück Spiegelglas in tiefem, dunklen Grund, welches das letzte rote und gelbe Licht des westlichen Himmels auf uns reflektierte.

Mittwoch, den 3. November

Immer dieselbe Misère.

Donnerstag, den 4. November

Wenn heute ein französisches Schiff aus Europa ankommt, so gehe ich wahrscheinlich mit einem anderen französischen Dampfer, der „Martinique“ hier ab, um auf Umwegen nach La Guayra zu gelangen. Über Guadeloupe, Martinique, Trinidad und diverse Küstenplätze. Ich werde dann etwa den 13. in La Guayra ankommen. Heute geht ein französisches Schiff nach Europa ab, das diesen Brief mitnehmen soll.

Den nächsten Brief könnt Ihr mit dem deutschen Steamer etwa am 10. Dezember erhalten.

Caracas, 17. November 1880

Seit gestern bin ich wirklich hier, nachdem ich 7 Wochen unterwegs gewesen bin. Daß ich hier bin, muß ich schließlich noch für ein Glück halten, obgleich ich sonst nicht sehr mein Glück auf dieser Reise rühmen kann und eigentlich mehr fester Wille als Glück mich davor bewahrt hat, in die See gesenkt zu werden.

Ich schrieb am 4. November meinen letzten Brief in St. Thomas. Es dauerte noch 2 lange und peinliche Tage, bis ich am 6. schließlich auf dem franz. Schiff „Martinique“ von dort abfuhr. Nachts vom 7. auf den 8. lagen wir in Basseterre auf Guadeloupe, den 8. tagsüber in Point à Pitre vor Anker. Den 9. morgens früh waren wir bei St. Pierre auf Martinique, und einige Stunden später trafen wir im Hafen von Fort de France ein. Da wir aus St. Thomas kamen, durften wir mit dem Lande nicht kommunizieren. Wir hörten, daß wir unbestimmte Zeit dort bleiben müßten. Es war unerträglich heiß, und der Aufenthalt auf dem Schiff sehr schlimm; es stank sehr.

Mittags bekam ich plötzlich einen Fieberanfall, der immer heftiger wurde. Es folgte eine entsetzliche Nacht. Morgens ließ ich den Arzt rufen, der mir sagte, daß ich das gelbe Fieber habe, ich könne deshalb nicht an Bord bleiben. Ich wurde im heißen Sonnen-brand und stärkstem Fieber nebst meinen Sachen in ein Boot gesetzt und an Bord eines anderen Schiffes, der „Salvador“ gebracht.

Dies Schiff war etwas reinlicher als das vorige, und ich legte mich auf ein Sofa. Ich war beständig in häßlichen Delirien. Der Arzt war mit Kartenspielen so beschäftigt, daß er erst abends nach mir sah. Er sagte mir, ich hätte nur ein gewöhnliches Fieber, er wolle mir Chinin geben. Doch er vergaß das. Endlich ließ ich es nochmals fordern, und so schickte er mir eine Dosis. Die Nacht war über jede Beschreibung schrecklich. Ich hatte nichts zu trinken und keinen, der sich um mich bekümmert hätte. Auch befand ich mich immer in Stiefeln und Kleidern. Morgens schickte ich nach dem Arzt. Er schickte mir aber nur ein Thermometer, mit dem ich meine Temperatur 39,5 Grad maß. Nachmittags erklärte man mir, ich müsse auf ein anderes Schiff, und ich wurde auf die „Colombie“ transportiert. Auf diesem Schiff stank es so furchtbar, daß ich mich nicht überwinden konnte in eine Kabine zu gehen. Ich blieb also wieder in einem Winkel des Salon liegen. Ich war eigentlich schon mehr tot als lebendig. Hatte auch keine klare Vorstellung mehr. Ich hatte nur den bestimmten Willen, lebendig nach Venezuela zu kommen.

Die Nacht war wieder unbeschreiblich qualvoll. Ich hatte solchen Ekel vor allem, daß ich ein Vomitiv (Erbrechen) ersehnte. Auf mein Verlangen bekam ich ein solches am Morgen vom Arzt.

Dadurch wurde der heftige Kopfschmerz besser und die Halluzinationen ließen nach. In der Nacht schlief ich ein wenig. Am 13. morgens kam der Arzt und sagte, das Schiff soll nach La Guayra abgehen. Wenn ich aber nicht besser sei, sodaß ich alleine gehen könne, so müsse ich zurückbleiben, da sie sonst Ungelegenheiten haben könnten. Ich versuchte mich aufzurichten, wurde aber ohnmächtig. Überwand dies aber und brachte es fertig mich aufzurichten und den Arzt zu überreden, daß er mich mitreisen ließ. Man ließ mich also in meinem Winkel liegen. Etwas Limonade war das einzige was ich während der ganzen Reise erlangen konnte.

Montag, den 15. sah ich durchs Fenster die gebirgige Küste von Südamerika, und bald warfen wir vor La Guayra Anker. Ich mußte mich nun aufrichten und die Ausschiffung erwarten, was unendliche peinliche Stunden währte. Ich war nur halb bei Bewußtsein bei größter Schwäche. Endlich nahm sich ein Spanier meiner an und nahm mich mit sich an Land.

Die Schritte die ich zu gehen hatte, die Unterhaltung auf der Douane waren quälend. Der Mann brachte mich in eine Posada und legte mich auf ein Bett. Hier nahm ich einen Löffel Bouillon, das erste, was ich seit einer Woche zu mir nahm. Ich ließ den deutschen Konsul zu mir bitten, der mir sagte, daß er gleich an Gustavo nach Caracas telegrafiert habe. Bald kam ein Telegramm von Gustavo, der fragte, wann ich nach Caracas ankommen würde. Ich hatte die Wahl, 6 Stunden fahren oder 4 Stunden reiten. Ich entschloß mich zu Letzterem mit einer gewissen Tollkühnheit, weil ein junger Gillmayr, Bruder von Bella, sich erbot, mit mir zu reiten. Allein hätte ich es nicht wagen können. Der Konsul wollte mich in sein Haus nehmen. Ich war aber zu matt und bat, mich liegen zu lassen, und blieb auch bis 4 Uhr morgens dort auf dem Bett liegen.

Dann kam Herr Gillmayr mich zu holen. Ich mußte erst 100 Schritte gehen, um zu den Tieren zu kommen, und mußte mich dabei wohl 10 Mal hinsetzen. Als Herr Gillmayr dies sah, wollte er den Ritt nicht unternehmen, ich bestand aber darauf.

Am Strand standen die Maultiere, der volle Mond erleuchtete die Rede fast taghell und spiegelte sich in den Wellen. So ritten wir am Strand hin, durch eine Waldung von Kokospalmen, die wunderbar bedrohlich ihre langen Wedel in die Luft streckten. Der Ein-druck von allem war mir wie ein Fiebertraum, ich hing auf der alten Mula und empfand nur halb was vorging. Es ging nun bergauf und zwar steil und steiler an schroffen Bergwänden. So erklommen wir in 3 Stunden die Kordillere, wobei es allmählich hell wurde. Von oben sahen wir dann hinab in das Hochtal, in dem Caracas weithin gestreckt liegt.

Vor der Stadt kam Gustavo zu Pferde mir entgegen. Er geleitete mich in sein Haus, welches leer steht, weil er und seine Familie noch bei den Schwiegereltern wohnen. Da wurde ich von seiner Frau und dem ältesten Knaben empfangen. Man hob mich vom Pferde und legte mich auf ein Sofa, da mich jetzt die Kräfte verließen. Es war eine erstaunliche Leistung, daß ich bis dahin geritten war, in dem Zustand in dem ich mich befand.

Nun befand ich mich in einer behaglichen, komfortablen Umgebung und in der besten Pflege. Zum ersten Mal, seit ich erkrankt war, konnte ich mich meiner Kleidung entledigen, zum ersten Mal in ein Bett mich legen, hatte jemand, der für mich sorgte, konnte trinken, wenn mich dürstete. Ich blieb den ganzen Tag im Bett liegen und nahm mehrmals einige Löffel Bouillon, während Gustavo mir meist Gesellschaft leistete.

Heute den 17. habe ich dasselbe getan. Da morgen früh die Post abgeht, habe ich soeben diesen Brief abgefaßt, der zwar mangelhaft, aber alles ist was ich leisten kann.

Ich habe heute auch Besuch gehabt, zuerst von Anita (Gustavos Frau), dann von den beiden Brauers, und dann von den beiden renommiertesten Fieberärzten, Dr. Guardia und Dr. Gonzalez, die Gustavo kommen ließ. Als sie meinen Bericht gehört und mich gesehen hatten, fingen sie an zu lachen und machten mir Komplimente, daß ich das gelbe Fieber so ohne alle Umstände durchgemacht hätte. Und dann zeigten sie mir, wie ich allerdings jetzt ganz zitronengelb geworden bin, namentlich auf der Kopfhaut und in den Augen. Die Leute haben recht zu lachen. Es ist beinahe toll zu denken, unter welchen schrecklichen Verhältnissen, welchem Lärm, Unruhe, Gestank, ohne die mindeste Bequemlichkeit und ohne irgendeine Hilfe ich eine der schwersten Krankheiten durchgemacht habe, und in welcher Situation ich eigentlich von Rechts wegen hätte sterben müssen.

Wie ich allerdings jetzt ganz zitronengelb geworden bin, namentlich auf der Kopfhaut und in den Augen.

JM nach überstandener Gelbsucht

Gustavos Frau hat seit dem 2. Oktober ein zweites Söhnchen. Es geht allen sehr gut. Für mich ist man voller Aufmerksamkeit. Ich hatte gestern das Glück, Eure Briefe (Mathilde, Wolf, von den Eltern, Anna und Eugen) hier vorzufinden. Freilich sind sie sehr alt.

Von Caracas habe ich noch nichts gesehen, werde einstweilen auch das Zimmer hüten müssen. Das nächste Mal hoffe ich mehr schreiben zu können.

Mit herzlichen Grüßen an Alle und Dank für die erhaltenen Briefe

ganz Euer Julius

Caracas, den 28. November 1880

Wenn ich mir nicht nachträglich vorhielte, daß es nötig ist, Euch Nachricht zu geben, so würde ich in der völligen Apathie, in welcher ich die Tage hinbringe, es ganz unterlassen. Es sind jetzt beinahe 14 Tage, daß ich hier bin. Am 2. Tag reichte die Anspannung der Kräfte noch so weit, daß ich Euch schreiben konnte. Danach aber war es vorbei. Ich lag wie leblos lange Zeit. Man gab mir Pillen von Moschus und Strychnin und viel Cognak, man machte mir Umschläge auf Kopf und Brust mit Branntwein, man pflegte mich aufs Beste, aber es dauerte lange, bis ich mich wieder rühren konnte. Gustavo tat alles für mich, was er tun konnte und saß fast immer bei mir. Was ich an Leiden und Anstrengungen durchgemacht hatte, war nur durch Anspannung des Willens möglich gewesen, so folgte, als ich hier war, eine vollständige Erschlaffung. Erst nach 8 Tagen kam ich halbwegs zu mir. Seit 3 Tagen bin ich mit Gustavo etwas ausgefahren. Gestern und heute habe ich mit ihnen bei den Boultons gefrühstückt.

Man gab mir Pillen von Moschus und Strychnin und viel Cognak, man machte mir Umschläge auf Kopf und Brust mit Branntwein.

JM zur Pflege in Vollmers Haus

Das ist ein seltenes Haus. Groß, reich, prachtvoll und gastlich, voll Fremder, und wo man sich gleich dazugehörig fühlt. Gustavo hat dort ein wahres Elternhaus und für mich ist es jetzt etwas ähnliches. Mr. Boulton und seine Frau sind von ausgezeichneter Herzensgüte und den angenehmsten Formen, und ebenso sind alle Kinder (2 große Söhne, 1 kleiner, Anita und deren 2 jüngere Schwestern). Die Frau ist eine Spanierin, eine Rojas, und so schön und liebenswürdig, daß man schwer ihres Gleichen finden wird.

Gestern besuchte mich die Tante Braun, die schon vorher bei mir war. Es sind viele Menschen zu mir gekommen, während ich krank war: die beiden jungen Brauns, die sehr angenehm sind, deren Schwager Behrens, ein Sohn von Dr. v. Düring in Hamburg und Herr Stürup, der besonders zuvorkommend ist. Auch eine Menge Spanier, Freunde der Familie, namentlich viele Ärzte, die aus Neugierde kamen, um jemand zu sehen, der das gelbe Fieber unter solchen Verhältnissen gehabt hat und noch am Leben ist.

Wenn ich ausgehe, so bereitet es mir große Mühe. Den größten Teil des Tages liege ich, ohne etwas tun zu können. Ich bin noch zu jeder Beschäftigung unfähig. Sobald ich imstande bin, werde ich manches zu tun haben, denn es melden sich viele, um mich zu konsultieren.

Die Temperatur hier ist recht angenehm. Mein Thermometer zeigt immer 18 – 19 Grad. Doch friert mich dabei, trotz dicker Winterkleidung. Der Himmel ist fast immer bewölkt und es regnet täglich. Das ist ungewöhnlich, denn die Kaffee-Ernte hat angefangen, und da darf es nicht regnen.

Seit ich hier bin – noch ehe ich ihn gesehen – ist der deutsche Ministerpräsident Dr. E. Stammann am gelben Fieber gestorben. Er war nur 3 Tage krank. Als er starb, kam gerade die Nachricht vom Tode seines Vaters (Friedrich Stammann) an.

Ich werde nie jemand raten nach Amerika zu gehen, solange er in Europa wenigstens Aussicht hat, Nachtwächter zu werden

JM über Migration nach den Amerikas

Eine Reise in diese Länder ist viel beschwerlicher, umständlicher und gefährlicher, als man bei uns gewöhnlich annimmt. Die, welche gezwungen sind hier zu leben, verlieren in der Tat wenig, wenn sie sterben (namentlich an Plätzen wie St. Thomas – La Guayra und den meisten anderen) Caracas dagegen ist eine Art von Paris. Ich werde nie jemand raten nach Amerika zu gehen, solange er in Europa wenigstens Aussicht hat, Nachtwächter zu werden.

den 5. Dezember

Die Post geht nun doch erst den 6. von hier und doch ist es möglich, daß Ihr den Brief noch am 25. erhaltet. Ich glaube, wie die Verhältnisse sind, daß ich nun doch bis Ende Januar hier bleiben werde. Das Wetter wird allmählich kühler und es regnet nicht mehr. Die Temperatur ist wundervoll. Nachmittags fahre ich oft mit Gustavo aus. Es gibt schöne Plätze und öffentliche Gärten mit wunderbarer, reicher Vegetation. Alles ist voller Blüten und gleichzeitig voller Früchte. Herrlich sind die von Früchten bedeckten Orangenbäume, von denen ich morgens einige esse; auch schickt man mir Ananas, usw.

Gestern abend war ich bei Stürup, wo großer Empfang war. Mad. Stürup sprach mir von Dir, Mathilde (Anm.: sicher bezieht er sich hier auf seine Frau Mathilde, geborene Vollmer, die nach Deutschland mit ihren zwei Schwestern auswanderte), daß Du sie so gern gehabt hättest als Kind. Auch manche andere haben mir von Dir gesprochen. Die Menschen sind liebenswürdig und zuvorkommend.

Ich frühstücke und esse täglich bei Boultons. Es ist schön, von dem offenen Eßzimmer in den Patio hinauszuschauen, der voller Blumen und Bäume ist, um welche Kolibris schwärmen. Die Häuser hier sind genau wie die pompejanischen angelegt – alle einstöckig mit mehreren Höfen und offenen Zimmern um diese herum.

Es ist mir unendlich leid, daß ich nicht allen einige Worte zu Weihnachten und zum Neuen Jahr schreiben kann, aber es fällt mir wirklich noch sehr schwer. Ich bitte daher die Eltern und Geschwister, sowie alle Verwandten dort, meine herzlichsten Grüße und besten Wünsche insgesamt entgegen zu nehmen, die ich ihnen hiermit ausspreche. Hoffentlich feiert Ihr alle ein recht frohes, glückliches Fest und das neue Jahr führt uns glücklich und gesund wieder zusammen.

Caracas, den 8. Dezember 1880

Allmählich fange ich wieder an zu leben, d.h. mit Bewußtsein und selbst mit Interesse – obgleich letzteres sowie meine Kräfte noch schwach sind. Ich genieße aber morgens die schöne Luft in meinem blumenreichen Hofe (ich bewohne ganz allein Gustavos großes Haus) und nehme in dem 4. Hof, wo ein fließender Brunnen ist, ein Bad unter freiem Himmel. Dann nehme ich meinen Milchkaffee den man mir schickt und esse um 10 Uhr einige vorzügliche Orangen oder eine Ananas. Um 11 ½ Uhr gehe ich zu Boultons zum Frühstück und spiele nach demselben mit Herrn Boulton Billard, deren 2 vorzügliche in seinem Haus sind. Nachmittags gehe ich zuweilen etwas spazieren, mache einen Besuch, liege aber meist bis zum Diner auf dem Sofa. Um 6 ½ Uhr gehe ich zum Essen zu Boultons und um 9 Uhr zu Bett, oder ich bleibe zuweilen länger dort, wo es abends recht heiter und angenehm ist. Sie bekommen viel Besuch, jedoch fast aus-schließlich aus der Familie. Man ist sehr exklusiv in diesem Haus, sodaß ich von den übrigen hier, namentlich von den Deutschen, noch kaum jemand kenne.

Das Klima ist das angenehmste, das man sich wünschen kann. Der Regen hat aufgehört, die Luft ist ganz rein und durchsichtig, man erkennt die Gegenstände auf großer Entfernung. Die Temperatur ist morgens und abends kühl und erfrischend. Am Tage warm, aber nicht heiß. Man lebt eigentlich ganz im Freien, da die Zimmer alle offen sind. Die farbigen Kinder laufen ganz nackt umher.

Am letzten Sonntag machten wir früh morgens eine Ausfahrt in 2 Wagen. Gustavo mit Herrn Boulton in dem einen, ich mit Herrn Rojas in dem anderen. Er ist ein Bruder von Frau Boulton, Schriftsteller und Dichter, und versucht außerdem, Original und Genie zu sein, indem er sich anders darstellt als andere Menschen. Im Grunde ist er aber ein harmloser, guter Kerl. Er hat allerlei Sammlungen und hat mir diverse Altertümer aus indianischen Gräbern und dergleichen Zeug geschenkt. Seine Spezialität ist Humboldt und dessen Aufenthalt in Venezuela, worüber er viel geschrieben hat. Wir fuhren daher in östlicher Richtung das Tal hinauf, zur sogenannten Quinta de Humboldt. Dies sind die Ruinen eines einst sehr schönen Landhauses, das im Erdbeben von 1812 zerstört wurde. Ruinen, die von jenem Erdbeben stammen, finden sich sowohl in der Stadt, als auch namentlich auf dem Lande überall.

Er ist ein Bruder von Frau Boulton, Schriftsteller und Dichter, und versucht außerdem, Original und Genie zu sein, indem er sich anders darstellt als andere Menschen. Im Grunde ist er aber ein harmloser, guter Kerl. JM über Herrn Rojas

In jenem Landhaus hat Humboldt gewohnt. Wir fuhren in einem sehr bequemen Wagen, ausgestreckt, durch eine herrliche Landschaft. Links das hohe Gebirge, rechts niedere Bergzüge, davor in der Tiefe ein kleiner Fluß, an dessen Seiten und zwischen den Bergzügen ganz frische, grüne Flächen, anscheinend Wiesen, in Wirklichkeit Zuckerfelder; die Berge selbst dunkelgrün. Man konnte glauben, den Taunus oder Oden-wald in frischem Frühlingskleide zu sehen. Auf der Fläche, hier und da die schönsten Baumgruppen, Palmen u.a. So war die Fernsicht. In der Nähe ruhte das Auge auf der üppigsten Vegetation, alles voll Blüten, besonders Schlingpflanzen, convolvolus etc.

Weiterhin kamen wir dem Anschein nach in einen herrlichen Park. Kolossale Bäume auf beiden Seiten des Weges, unter ihnen ein dichtes, dunkelgrünes Unterholz. Dies waren Kaffeeplantagen; das Unterholz ist der Kaffee, die großen Bäume geben den Schatten den die Kaffeepflanzen brauchen. Wir stiegen aus und gingen rechts durch den Wald (so scheint er) zu einer kleinen Anhöhe, auf der noch eine Säulenhalle steht (die Quinta de Humboldt). Von oben sieht man hinab in den grünen Talgrund und die jenseitigen grünen Berge, während man von drei Seiten von dem Wald umgeben ist. Nachher fuhren wir weiter zu einer anderen Kaffeeplantage, die links vom Wege liegt. Wir fuhren durch den Hochwald, d.h. die Kaffeepflanzung, ziemlich weit bis an den Fuß des hohen Gebirges.

Die hohen Bäume sind zum Teil mit scharlachroten Blüten bedeckt, nämlich einzelne Zweige, die dann keine Blätter haben. In einer gewissen Entfernung sieht das sehr merkwürdig aus, wie wenn die höchsten Gipfel der Bäume in Flammen ständen. Diese hohen Bäume sind zum Teil ganz von Schmarotzern bedeckt, d.h. von Orchideen, deren es hier sehr viele und verschiedene gibt. Eine dieser Baumriesen war getötet durch einen anderen Baum, der, viel niedriger als er, so um ihn herumgewachsen war, daß der tote Stamm oben aus dem frischen Stamm hervorragt. Man nennt diese Bäume matapolo, d.h. Baumtöter. Wir fuhren also durch diesen Wald bis an den Fuß des Gebirges, wo – sozusagen in einer Waldblöße – das Haus liegt, umgeben von prachtvollen Palmen und anderen großen Bäumen. Mit einem Garten voller Blumen, Rosen, Orangenbäumen voller Früchte, mit fließendem Wasser und voll buntgefärbter Vögel, wovon einige recht hübsch sangen.

Auf dem Rückweg besuchten wir Emita Braun-Behrens, die dort in der Nähe eine Landwohnung hat. Sie hat vier Jungens und ist eine lebhafte, sehr heitere Frau.

Ich kam halbtot vor Ermüdung nach Hause. Abends hatte ich das Vergnügen, meinen Reisegefährten, Herrn Hüpeden wiederzusehen, welcher aus Havanna angekommen ist, wo er auch Federico besucht hat. Er sagte, daß Havanna ein abscheulicher Platz ist, und er hat ohne Zweifel recht. Überhaupt sind wir darüber einig, daß es ein arger Fürwitz ist, über den Ozean zu fahren, den die Götter gnädig zwischen uns und diese Länder gesetzt haben.

Am 7. bekam ich einen Brief von Eugen vom 14. November, der mir zu meiner Freude mitteilte, daß alle gesund waren.

An demselben Tag machte ich mit Gustavo dem Präsidenten der Republik, General Guzman Blanco, meinen Besuch. Derselbe war äußerst liebenswürdig. Während wir in einem Salon uns unterhielten, stand in der offenen Tür ein Mann mit einem gespannten Revolver in der Hand, und der Hof war von Bewaffneten angefüllt. Er fürchtet (und mit Recht) den Tyrannenmörder. Seine Regierung ist absolut und genau das, was die antike Tyrannis war, ein völlig willkürliches, autokratisches, nur persönlichen Zwecken dienendes Regiment.

Überhaupt sind wir darüber einig, daß es ein arger Fürwitz ist, über den Ozean zu fahren, den die Götter gnädig zwischen uns und diese Länder gesetzt haben.

Man kann sich vorstellen, bis zu welchem Grad der Naivität oder des Zynismus dieser Tyrann die öffentlichen Angelegenheiten und die öffentlichen Mittel sich persönlich dienstbar macht und wie außer ihm und seinem Willen Nichts im Staate besteht. Bei jedem größeren Prozess z.B. erscheint vor der Urteilssprechung ein anonymes Communiqué in der hiesigen Zeitung, durch welches den Richtern insinuiert wird, wie sie zu urteilen haben. Und so urteilen sie auch. Man hört täglich die fabelhaftesten Geschichten davon.

Als ich eben hier angekommen und sehr krank war, bekam ich von der medizinischen Fakultät ein offizielles Schreiben, daß ich hier nicht ärztlich tätig sein dürfe, ohne vorher mich der Fakultät zur Prüfung zu präsentieren. Dies Schreiben ist vom Gesetz vor-geschrieben und war hervorgerufen durch eine Meldung meiner Ankunft in der Zeitung. Ich hatte bis dahin keine Notiz davon genommen. Ich beklagte mich nun bei Guzman, daß man mich durch dies Schreiben ennuyiert habe, und er antwortete mir, er, das Staatsoberhaupt:

ces gens sont fous, parcequ’aucun d’eux n’est capable de vous examiner, mais vous pouvez rire d’eux, car je dirai au gouverneur de la ville que l’on vous laisse tranquille et ainsi vous pouviz raire ici tout ce que vous voudrez. – Recht taktvoll!

Der Mann leidet überdies am Caesarenwahnsinn und wird wahrscheinlich im Irrenhaus enden, wenn er nicht getötet wird. Er läßt sich offiziell in allen Schriftstücken, Inschriften usw. nie anders als „el illustre americano“ nennen. Chef seiner Leibtrabanten (Räuberbande) ist der „General“ Isidor Wiedemann, welchen er seinen fedel Aleman nennt.

Heute, als wir nach dem Frühstück bei Boultons Billard spielten, bekam ich die einliegende Karte von Guzman:

„Der Mann leidet überdies am Caesarenwahnsinn und wird wahrscheinlich im Irrenhaus enden, wenn er nicht getötet wird.“

Mannhardt über Präsident Guzman, den er mehrmals traf

Le Gèneral Guzman Blanco salue Mr. Docteur Manhart et il a le plaisir de lui presenter Mr. Le Géneral Widemann, son ancien camarade de collège.

Mit der Vorfrage, ob ich den General Wiedemann empfangen wolle. Bald darauf kam er an, mit einem anderen General, der sein Gesicht frisch schwarz gewichst hatte. Sie hatten beide prachtvolle Uniformen an. Alles mit Gold bestickt, rote Hosen, blaue Röcke, rote Mützen, große, goldene Epaulettes, viele goldene Medaillen und weiße Glacéhandschuhe. Es war eine Pracht, die Leute zu sehen.

Gustavo und ich empfingen den Herrn Wiedemann im Salon, der Schwarze mußte aber vor der Tür stehen bleiben. Wiedemann sprach mit vieler Anhänglichkeit von Hanerau und sagte mir, daß sein Vater gestorben (er hat sich vergiftet), daß seine Mutter und zwei Töchter noch leben. Eine davon hat einen reichen Mann gehabt, der vor zwei Jahren bei einem Erdbeben umgekommen ist.

Am Mittwochabend fuhr ich mit Gustavo hinaus auf die Behrens’sche Landwohnung, wo wir mit Behrens und Emita aßen, und zwar im Freien. Es war recht behaglich und nett dort und so deutsch, daß wir zum Käse sogar Schwarzbrot und Butter bekamen. Was im Allgemeinen das Essen betrifft, so gibt es hier mancherlei vortreffliche Gerichte. Bei Boultons wird sehr gut gegessen. Sowohl beim Frühstück, als beim Diner, gibt es unzählige Gerichte und was nie auf dem Tische fehlt, ist sancocho (Suppe) caran-has (schwarze Bohnen) carne fritto (gedörrtes Fleisch) und platanos (gebackene Bananen). Bananen esse ich gar nicht mehr, dafür desto lieber Melenzane und Tomate.

Die Mondscheinabende sind jetzt herrlich. Donnerstagabend gingen wir hinauf auf den Calvarienberg – es war so hell und die Luft so frisch. Freitagmorgen habe ich drei Stunden zu Pferde gesessen und zwar auf einem vorzüglichen Pferde, deren Boultons viele haben. Gustavo ist nämlich auf einige Zeit nach Palmar gegangen, und ich begleitete ihn.

Wir ritten um 6 Uhr morgens fort. Ich ging bis Antimano mit, zwei Meilen von hier, wo Guzman jetzt wohnt und kam um 9 Uhr zurück. Der Weg ist sehr schön: ein ziemlich enges Tal mit hellgrünem Grund (Zuckerfelder) und dunkelgrünen Bergen jenseits. Diesseits felsige Anhöhen, von großen Kakteen und Agaven bewachsen. Die Anstrengung war aber doch noch zu stark für mich, ich bin seitdem etwas „flauer“.

Wenn ich nur etwas stärker wäre, so hätte ich täglich die schönste Gelegenheit zu reiten und auf die Jagd zu gehen. Aber das geht noch nicht.

Heute, Sonntag, habe ich Carlos Braun besucht, seine Frau ist eine hiesige; sie haben zwei Kinder. Gustavo Braun ist unverheiratet und bewohnt mit seiner Mutter das große Haus von Trinidad. Er begleitete mich auf meinen Besuchen. Wir gingen dann zu Catalina Fischer. Sie hat vier Kinder, und sie ist schwerhörig; wie ihre beiden Brüder.

Sodann besuchten wir Gillmayers, wo ich der Eltern Bilder an der Wand hängen sah. So trifft man überall Bekannte.

Dienstagnachmittag ging ich mit Herrn Hüpeden den Calvarienberg hinauf. Das ist eine sehr hübsche Anlage, die ein wenig an die Piazza Michelangelo erinnert.

Freitag, den 17. Dezember

Es ist mir sonderbar zu denken, daß wir in acht Tagen Weihnachten haben, da es dieser Tage wieder heißer war. Heute sind es 20 Grad im Schatten.

Dienstagnachmittag ging ich mit Herrn Hüpeden den Calvarienberg hinauf. Das ist eine sehr hübsche Anlage, die ein wenig an die Piazza Michelangelo erinnert. Der Fahrweg windet sich bequem in die Höhe, während man zu Fuß beständig durch schön gepflegte Gartenanlagen und Blumenpartien hinaufsteigt. Auf der Höhe, wo einst die Kapelle stand, erhebt sich jetzt die riesenhafte Statue des illustre American, anzusehen wie eine der bekannten hölzernen Nußknacker in riesiger Vergrößerung. Die Aussicht auf Caracas und das ganze bergumschlossene Tal ist sehr schön, und die Vegetation unter der Beihilfe einer sorgfältigen Pflege fabelhaft reich und üppig. Alles blüht da das ganze Jahr durcheinander, was bei uns zu besonderen Zeiten mühsam Blüten treibt. Für die Verschönerung der Stadt, die sonst recht einförmig ist (denn die Straßen laufen alle parallel und rechtwinklig, und alle Häuser sind einstöckig und von außen unansehnlich) hat der Tyrann Einiges getan. Es sind einige monumentale Gebäude in die Mitte gesetzt. Das Capitol sieht wie ein schlechter Bahnhof aus, hat aber einen hübschen Garten – Hof in der Mitte, die Universität und ein neues Theater (von dem man sagt, daß es bei der ersten Vorstellung umfallen wird), in der Mitte des Ganzen eine Reiterstatue des illustre Americano. Nicht weit davon ist ein kleiner, hübsch angelegter öffentlicher Garten mit Bolivars Reiterstatue. Dort ist donnerstags und sonntags abends Musik und dann lustwandelt da die gute Gesellschaft. Hübsche Gartenanlagen gibt es noch an mehreren Orten der Stadt.

Für die Verschönerung der Stadt… hat der Tyrann Einiges getan.

JM über die Bauvorhaben von Präsident Guzman

Dienstagabend aß ich mit Herrn Hüpeden im Hotel und Mittwochnachmittag fuhren wir zusammen noch Savonna grande, wo Behrens wohnen. Wir machten erst einen Spaziergang nach Chacao, mit der schönsten Aussicht auf die Kaffeeplantagen, Felder prachtvolle Baumgruppen und gleich dahinter das steil ansteigende hohe Gebirge. Freie Plätze mit Gruppen von Palmen, hohes Schilf, Orangenbäume voller Früchte, die gewaltigen Bäume, deren höchste Zweige jetzt schon in völlig scharlachroter Blüte stehen – das alles erzeugte die schönsten Bilder einer tropischen Landschaft.

Wir aßen dann bei Behrens, wo auch Catalina und Gustavo Braun waren. Nach Tisch machten wir einen Spaziergang durch den Wald bei Vollmondschein. Es war so hell, daß man die kleinsten Falten des Gebirges sah.

Gestern ist Herr Hüpeden nach Porto Cabello abgereist. Er will im Februar wieder in Hamburg sein.

Es wird hier um 6 Uhr morgens hell und abends kurz vor 6 Uhr dunkel; wir sind nur 10 Grade vom Äquator.

Eben erhalte ich Briefe von Mathilde und Johannes vom 16. November. Die beste Art die Briefe herzuschicken, ist per St. Nazaire (ich weiß nicht genau an welchen Tagen).

Tausend Grüße an alle, die dies lesen. Ich bin noch so anämisch und schlaff, daß es eine Anstrengung für mich ist zu schreiben, daher ich nichts weiter leisten kann als dies.

Ganz der Eure

Caracas, den 20. Dezember 1880

Eben höre ich, daß heute ein deutscher Steamer von La Guayra abgeht. Es scheint derselbe zu sein, der schon vor einigen Tagen erwartet wurde und für den ich schon einen Brief am Donnerstag von hier abgeschickt habe. Ich will auf alle Fälle demselben noch einiges hinzufügen.

Gustavo ist noch in Palmar und kommt wohl zu Weihnachten zurück. Bei Boultons ist die jüngste Tochter, ein Kind von 10 Jahren, sehr krank und macht viel Sorge. Herr Boulton ist recht leidend in der letzten Zeit. Die Hochzeit des 1. Sohnes wird schon seit 1 Monat beständig aufgeschoben, weil die Braut krank ist. Es ist deshalb etwas trübe Stimmung im Hause.

Freitag war Bolivars Todestag, daher war das Pantheon geöffnet. Dies ist eine frühere Kirche, die nördlich oberhalb der Stadt liegt, jetzt ganz leer ist und nicht einmal einen Altar hat. Das einzige in der Kirche, im äußersten Hintergrund, ist das Grabmonument Bolivars. Eine recht schöne und würdige italienische Arbeit in weißem Marmor. Bolivar in ganzer Figur und diverse allegorische Figuren. Bolivar war der Vetter Deiner Mutter, Mathilde. Die guten, alten spanischen Familien halten sich noch sehr exklusiv und nehmen gar keinen Teil an der Politik, weil sie mit dem regierenden Plebs keine Gemeinschaft haben wollen; unter die sich auch die Farbigen mischen.

Freitag war Bolivars Todestag, daher war das Pantheon geöffnet. Dies ist eine frühere Kirche, jetzt ganz leer ist und nicht einmal einen Altar hat.

So die Rojas del Croro, Tovar, Rivas, Palacios u.a., alles Verwandte Deiner Mutter. Früher regierte dieser spanische Adel (die Oligarchos) das Land. Der Erste, welcher abfiel und den sogenannten Liberalen zur Herrschaft half, ist der alte Guzman; Vater des jetzigen Präsidenten, ein recht alter Spitzbube. Ich behandle ihm augenblicklich die Ohren. Auch die Sanavrias (Anm: der heiratete eine Schwester von Mathilde, der Frau Julius´) gehören zu den Abtrünnigen.

Am Sonnabend ging ich mit Gustavo Braun zu seiner Zündholzfabrik. Er hat alles dort sehr gut eingerichtet und viel Vergnügen daran. Ein hübsches Wohnhaus das dazu gehört, ist ganz unbewohnt, nur den Garten hält Gustavo sehr schön in Ordnung. Es sind prächtige Rosen dort.

Sonntag früh fuhr ich mit Herrn Boulton zu einem Engländer nach St. Bernardino. Er betreut Herrn Boultons Kaffeeplantage dicht vor der Stadt. Von dort gingen wir durch den Kaffeewald gegen das Gebirge hinauf. Am Fluß desselben traten wir in eine Schlucht (quebroda) ein, aus der ein wilder Bergstrom hervortritt. Einen so schönen, klaren Morgen, mit so durchsichtiger und frischer Luft habe ich bisher nur etwa im Frühling in Konstantinopel erlebt.

Bolivar war der Vetter Deiner Mutter, Mathilde. Die guten, alten spanischen Familien halten sich noch sehr exklusiv und nehmen gar keinen Teil an der Politik, weil sie mit dem regierenden Plebs keine Gemeinschaft haben wollen

JM über die Beziehung zu Bolivar

Alles glänzt und leuchtet, und man trank mit Vergnü-gen Luft und Licht. Und welche Fülle von Blumen überall, von bunten Vögeln und Schmetterlingen. Wir traten nun in die Schlucht ein, wo ein Fußpfad an dem Bergwasser in die Höhe führte. Es war kühler Waldesschatten dort, denn sehr hohe Bäume und ein Gewirr von Schlingpflanzen erfüllen die Schlucht. Der Bach glitzerte und rauschte durch Schilf und Busch herauf, es war ein Stück der schönsten Tropennatur. Wir gingen soweit aufwärts, bis dahin, wo der Bach ganz steil von den Felsen in vielen Absätzen herabfällt. Alles dies gehört Herrn Boulton, der von hier eine Wasserleitung zu seiner Kaffeeplantage abgeleitet hat. Wir kamen über viele hübsche Plätze erst um 11 Uhr zur Plantage zurück und fuhren dann nach Hause.

Um 4 Uhr ging ich mit den jungen Boultons zum Zirkus, wo die Stierkämpfe eröffnet wurden. Es war ein solches Gedränge am Eingang, daß wir uns förmlich durchschlagen mußten. Das Amphitheater war völlig besetzt, es waren etwa 3000 Personen dort. In der Mitte des Theaters ist, ganz wie bei den alten, die Arena. Die obersten Reihen, die Logen, sind mit einem Sonnendach bedeckt. Es war hübsch zu sehen, diese Masse Volks auf den Bänken, der blaue Himmel darüber und der helle Sonnenschein: ich dachte dabei, daß der 19. Dezember sei.

Sobald man das einmal gesehen hat, begreift man nicht, daß eine Wiederholung erwünscht sein kann.

JM nah dem Besuch eines Stierkampfes

Ein Musikkorps spielte Tänze auf. Zuerst traten die zwei Graciosos (Clowns) auf, dann machten die Torreadores einen Umzug, in rot und schwarz gekleidet, rote Tücher in den Händen. Für die zwei Clowns waren in der Mitte der Arena zwei Löcher, wie zwei Tonnen in der Erde, in welche sie sich zurückzogen. Es wurde dann ein Stier eingelassen, und das Spiel begann. Es begann damit, daß die Torreadores den Stier durch Vorhalten der roten Tücher zu reizen suchten, ihm dann, wenn er gesenkten Hauptes auf sie losrannte, ihm geschickt auswichen. Die Clowns tauchten inzwischen aus ihren Löchern auf und hielten Anreden und richteten Herausforderungen an den Stier. Wenn dieser sie aufspießen wollte, so tauchten sie in ihr Loch hinunter, und der Stier war sehr verwundert über dies Verschwinden. Schließlich ermüdete der Stier, und dann wurden ihm spitze Stöcke mit Widerhaken ins Fell gestoßen, an denen buntes Papier und kleine Petarden (Sprengladung), welche explodierten, befestigt waren. Der Stier suchte sich derselben zu entledigen und macht große Sprünge. Schließlich wurde das Tor aufgemacht, und er lief eiligst davon. Der-selbe Spaß wiederholte sich mit acht Stieren, die alle nicht recht wild werden wollten. Ich gestehe, daß ich bald genug davon hatte. Sobald man das einmal gesehen hat, begreift man nicht, daß eine Wiederholung erwünscht sein kann.

Ich ging daher auch bald fort und ging zu Fuß nach Savanna grande zu Behrens hinaus, um mit ihnen zu essen. Es war noch ein recht weiter Spaziergang. Wir verbrachten den Abend sehr angenehm. Unter anderem war auch ein Fräulein Sanavria dort, Cousine von Martino. Behrens fuhr mich zur Stadt zurück, und Emita fuhr mit. Ich wollte, ich könnte den Orangenzweig voller Früchte, den ich gestern von Behrens mitnahm, in diesen Brief legen. Es ist prachtvoll zu sehen, und die Orangen sind so gut zu essen.

Tausend Grüße an alle

Caracas, den 25. Dezember 1880

Es ist Nachmittag hier, bei Euch die Zeit, wo Ihr um den Tannenbaum versammelt seid. Wenn ich auch weiß, daß Weihnachten ist, so kann ich es mir doch beim besten Willen nicht vorstellen. Es ist dafür zu sehr Sommer hier. Ich schrieb zuletzt am 20. Dezember. Am Abend dieses Tages sah ich bei Boultons einen sehr würdigen alten Herrn, einen General des Unabhängigkeitskrieges und Adjudant von Bolivar, Zaroga. Der erzählte mir, daß Du, Mathilde, mit Deinen Schwestern sehr oft auf seiner Besit-zung, Guajavita, bei Palmar, bei ihm gewesen seiest, und er sendet Dir Grüße.

Gestern machte ich zufällig die Bekanntschaft meines Nachbarn, eines Deutschen, namens Zapp, welcher mir erzählte, daß er Dir den ersten Unterricht gegeben habe und Du seine beste Schülerin gewesen seiest.

Auch Herrn Krebs, der ein etwas sonderbarer, alter Junggeselle ist, habe ich gesehen.

Am Dienstag machte ich nachmittags mit Gustavo Braun eine hübsche Ausfahrt aufs Land, in ein fruchtbares, von niederen Bergen umgebenes Tal, mit Zuckerfeldern, schönen Baumgruppen und herrlicher Aussicht auf das hohe Gebirge. Abends gab der dänische Generalkonsul Stürup (Anm.: Es ist eventuell gemeint ein Legationsrath W. Stürup (R.“), Generalconsul für die Republik Venezuela) mir ein solennes (festlich) Diner, wo aber nur Herren waren.

Es ist vielleicht für unsere Hausfrauen tröstlich zu hören, wie schwer es hier ist, einen geordneten Hausstand zu führen. Namentlich sagt man mir, daß es ein enormes Unternehmen ist, hier ein Diner zu geben. Die Dienstboten sind so übermäßig schlecht und unzuverlässig, daß alles was man nicht selbst tut, überhaupt nicht geschieht. Davon habe ich selbst täglich den Beweis. Man kann nichts bekommen, wenn man es gebraucht, wenigstens kann man sich nie darauf verlassen. Das ist noch schlimmer, als in Hanerau. In Boultons Haus sind 14 Dienstboten und doch geht der Dienst schlecht. Bei Tisch warten vier Diener auf, und doch ist die Bedienung mangelhaft. Alle Hausfrauen klagen über die größten Schwierigkeiten. Die Reinlichkeit usw. läßt viel zu wünschen übrig.

In mancher Hinsicht sind freilich auch die Ansprüche größer, z.B. ans Essen. Bei Boultons sind die zwei Mahlzeiten täglich, jedesmal ein wahres Bild der abondance.

Es ist unglaublich, welche Massen an Nahrungsmitteln da auf den Tisch kommen. Neulich war eine Sendung Wildbrett und Fleisch in Eis verpackt aus New York gekommen. Da kamen beim Diner außer einer Menge anderer Speisen zuerst eine Anzahl gronse (Birkhühner), dann ein enormer Ochsenbraten und eine ebenso große Hammelkeule – alles ganz vorzüglich. Schließlich ½ Dutzend canvas back-ducks, eine Art wilde Enten, die für das beste Wildbrett Amerikas gelten. Man läuft hier wirklich Gefahr, ein Vieles-ser zu werden. Das ist aber, von Natur und Klima abgesehen, so ziemlich der einzige Genuß, den die Leute sich verschaffen können. Getrunken werden dazu die feinsten französischen Weine, und nach dem Essen ein Kaffee, der so stark ist, daß ich ihn nicht trinken kann. Ich trinke statt dessen Schokolade.

Am Freitagabend (Weihnachtsabend) war ich bei Behrens, die zur Stadt gekommen sind, eingeladen. Es war dort die ganze Familie Braun mit allen Kindern und einigen jungen Deutschen. Ein großer, deutscher Tannenbaum prangte mit vielen Lichtern und Konfekt, und die Kinder erfreuten sich zahlreicher Geschenke. Aber alle Fenster und Türen standen offen, man sah die Bäume und Blumen des Patio und saß im Freien. Es war schwüle Luft, aber ein prächtiger Sternenhimmel. Dies ganze Ensemble paßte nicht für den Weihnachtsabend, und so konnte ich auch nicht in Weihnachtsstimmung kommen. Dazu gehört der im Zimmer zusammengedrängte Familienkreis, der bunte helle Schmuck des Baumes, der für Dunkel und Öde draußen Ersatz sucht. Später hatten wir ein Souper und da war es ganz behaglich. Wir bekamen das berühmte Weih-nachtsessen dieses Landes, Hallacas, ein eigentümliches, warmes Gebäck aus allen möglichen Bestandteilen. (Wenn ich so oft von Essen rede, so ist das durchaus bezeichnend für das hiesige Leben).

Als ich um Mitternacht nach Hause ging, ging ich erst in die Kathedrale zur Mitternachtsmesse, welche recht schön war; gute Musik und schöne Stimmen. Das Publikum bestand nur aus Negern, deshalb geht die gute Gesellschaft nicht hin.

den 28. Dezember

Am 1. Weihnachtstag, wo ich viel an Euch dachte, war ein solennes Christmas-Dinner bei Boultons. Natürlich mit Hallacas. Sonntagmorgen kam Gustavo aus Palmar zurück. Er hatte eine sehr gute Kaffee-Ernte. Nachmittags fuhr ich mit ihm aus. Heute morgen war ich mit ihm in St. Bernardino (Boultons Kaffeeplantage). Es ist sehr interessant, zu sehen, wie der Kaffee bereitet, d.h. ausgehülst, gewaschen, getrocknet usw. wird. Es war ein prachtvoller Morgen heute, ein reiner blauer Himmel, und alle Schluchten des Gebirges dampften. In einem öffentlichen Garten am Wege pflückte ich einige blaue Kornblumen. Heute abend bin ich zum Tannenbaum bei Catalina Fischer und danach in einem deutschen Kegelclub eingeladen. Zum Neujahrstag bin ich zu dem großen Ball eingeladen, den der Präsident im „gelben Hause“ gibt.

Meine Antwort war adressiert: al illustre Americano, General — Das klingt unglaublich, ist aber wahr.

Den 3. Januar gibt Alfred Boulton Hochzeit.

Gestern abend bekam ich zu meiner großen Freude Annas Brief vom 29. November, mit dem Bilde der beiden Kleinsten. Tausend Dank! Antwort folgt in den nächsten Tagen.

Für heute die herzlichsten Grüße an alle.

Caracas, den 3. Januar 1881

Am Dienstag, den 28. Dezember, schrieb ich zuletzt. Hoffentlich habt Ihr Weihnachten froh gefeiert und seid glücklich ins neue Jahr übergetreten. Von hier, und von meinem Leben hier, ist eigentlich wenig Neues zu berichten. Das Beste, was man hier hat, bleibt immer dasselbe: der blaue Himmel, die reiche, blühende Pflanzenwelt, die klare, durchsichtige Luft, die schöne Färbung und die immer gleiche, angenehme Temperatur. Im Übrigen liegt auf der Menschenwelt der Druck einer geistigen Öde und Langeweile, der auf die Dauer unerträglich ist. So ist es aber in ganz Amerika.

Am Mittwoch machte ich eine hübsche Ausfahrt mit Gustavo, und Donnerstagmorgen ritt ich einige Stunden aus. Von einer Anhöhe auf Caracas herabsehend, das am Fuß des hohen Gebirges im Norden im Tale da lag, fiel mir die Ähnlichkeit auf, die es mit Bozen hat, wenn man im hohen Sommer von der Höhe darauf hinab sieht. Die Details des Vordergrundes, reizende Stücke tropischer Natur, sind freilich anders. Abends besuchten wir die Familie von Carlos Diaz, von Alters her mit den Vollmers sehr befreundet. Die alte Mutter ist einige 80 Jahre alt.