Südamerikas Große Kulturen – Rundreise von Doris Becker 1999

24. September – Bogotá

Es war wieder so weit. Das Fernweh trieb uns in diesem Jahr zu den großen Kulturen Südamerikas.

Michael hatte sich angeboten, uns mit dem Auto nach Frankfurt zu fahren, und so konnten wir, entspannt zurückgelehnt, die herbstlichen Sonnenstrahlen und ersten Laubverfärbungen der Bäume genießen. Die Autobahn war leer, und wir erreichten Frankfurt ohne Eile und Hetze.

Die Größe des Flughafens ist irreführend und ein längeres Suchen der richtigen Halle bedarf einiger Geduld. Aber wir hatten ja Zeit. Der Blick auf die Abflugtafel reichte, um ein gemütliches Plätzchen zu suchen und die Butterbrote auszupacken.

Der Start war von 12.10 Uhr auf 13.45 Uhr verschoben worden. Das Warten auf den Flughäfen brachte uns nicht mehr aus der Fassung, zu oft haben wir diese Übung schon absolviert.

Nachdem wir eingecheckt hatten, genossen wir das geschäftige Treiben und begaben uns rechtzeitig zu unserem Abflugsteig. Dort wurden wir mit einem kleinen, sehr schmackhaften Mittagessen empfangen; als Entschädigung für die lange Wartezeit.

Endlich um 14.45 Uhr starteten wir. Das Flugzeug der kolumbianischen Fluggesellschaft „Avianca“ war nicht mehr ganz „frisch“. Die Sitze hart und durchgesessen, teilweise lösten sich die Armlehnen, und das Kondenswasser tropfte mir aus dem Handgepäckfach entgegen. Mit einem schnellen Sprung aus dem Sitz rettete ich mich vor einer unfreiwilligen Dusche. Danach verlief der Flug reibungslos.

Mit Avianca von Frankfurt nach Bogotá

Nach elf Stunden landeten wir sicher in Kolumbien, auf dem Flughafen von Bogotá.

Kolumbien liegt im Nordwesten von Südamerika, mit Küsten am Pazifik und am Karibischen Meer. Die Republik hat eine Größe von 1,14 Mio. km². Von den 36,4 Mio. Einwohnern sind 58% Mestizen, 20% Weiße, 14% Mulatten, 4% Schwarze und 3% Nachkommen von Schwarzen und Indianern.

Kolumbien, benannt nach Christoph Kolumbus, der dieses Land nie gesehen hat.

Unsere örtliche Reiseleitung nahm uns am Flughafen in Empfang und brachte uns mit dem Bus ins Hotel. Aus Sicherheitsgründen war ein Hotel außerhalb der Stadt gewählt worden, und es gab keine Möglichkeit zum Erkunden der Umgebung. So beschlossen wir den Abend mit einem kurzen Aufenthalt in der Hotelbar.

Beziehung der Familie Mannhardt zu der Familie des südamerikanischen Freiheitskämpfers Simon Bolivar: Im Jahre 1852 kamen zwei Mädchen von Caracas nach Deutschland. Ines und Mathilde de la Merced Vollmer y Rivas. Sie waren Töchter des Hamburger Kaufmann und Plantagenbesitzer Gustav Julius Vollmer (geb. Hamburg 3.4.1805, gest. Schiffsreise 1865) und seiner Frau Francisca (geb. Caracas 1842, gest. Lübeck 1896). Diese stammte aus der altspanischen Familie Rivas. Francisca Rivas y Palacios (später Vollmer y Rivas) war eine Cousine von Simon Bolivar. Ihre Mutter und die des „Libertadors“ waren Schwestern, aus dem vornehmen Geschlecht der Marques de Palacios.

Die Verwandtschaft von Simon Bolivar zur Familie Becker: Der Schlüssel zur Verwandtschaft Bolivars mit Beckers ist Julius Mannhardt. Er heiratete 1860 eine Dame, die aus Caracas nach Hanerau zur Ausbildung gekommen war. Diese war Mathilde Vollmer y Ribas. Sie die Großmutter von Mathilde Becker, geborene Krombach.

25. September

Bogotá die Hauptstadt von Kolumbien, liegt in einem Hochbecken der Ostkordillere. (Kodilleren, das Falten- und Klettengebirgssystem erstreckt sich über den Westen des amerikanischen Doppelkontinents, von Alaska bis Feuerland. Im Süden werden sie als Anden bezeichnet).

Die Nacht war kurz. Um 7.30 Uhr trafen wir uns für die Stadtrundfahrt. Bogotá, die berühmt-berüchtigte Stadt des Drogenhandels und der Straßenkinder. Der vielen wunderschönen Sehenswürdigkeiten aus der Inkazeit und den herrlichen Bauten aus der Zeit der spanischen Herrschaft; gegensätzlicher kann sich eine Stadt nicht präsentieren.

Wir bestiegen unseren Bus und fuhren in die Stadt, in der 5,2 Mio. Menschen leben. In 2.640 m Höhe liegt Bogotá, das wichtigste Handels- und Finanzzentrum des Landes.

Bogotá, eine Ableitung des Chibcha-Wortes „bacatá“ bedeutet „höchstgelegenes bebautes Feld“. Tatsächlich liegt die Hochebene von Bogotá nur gut 300 m unterhalb der Anbaugrenze. Die Carrera 7, die 15 km lange Haupt- und zugleich bedeutendste Geschäftsstraße der Innenstadt, war noch nicht stark befahren. Die Wohngebiete machten um diese Zeit einen ruhigen und ordentlichen Eindruck.

An einer Straßenecke, am Anfang der Altstadt, verließen wir den Bus und gingen zu Fuß Richtung Parque de Santander weiter.

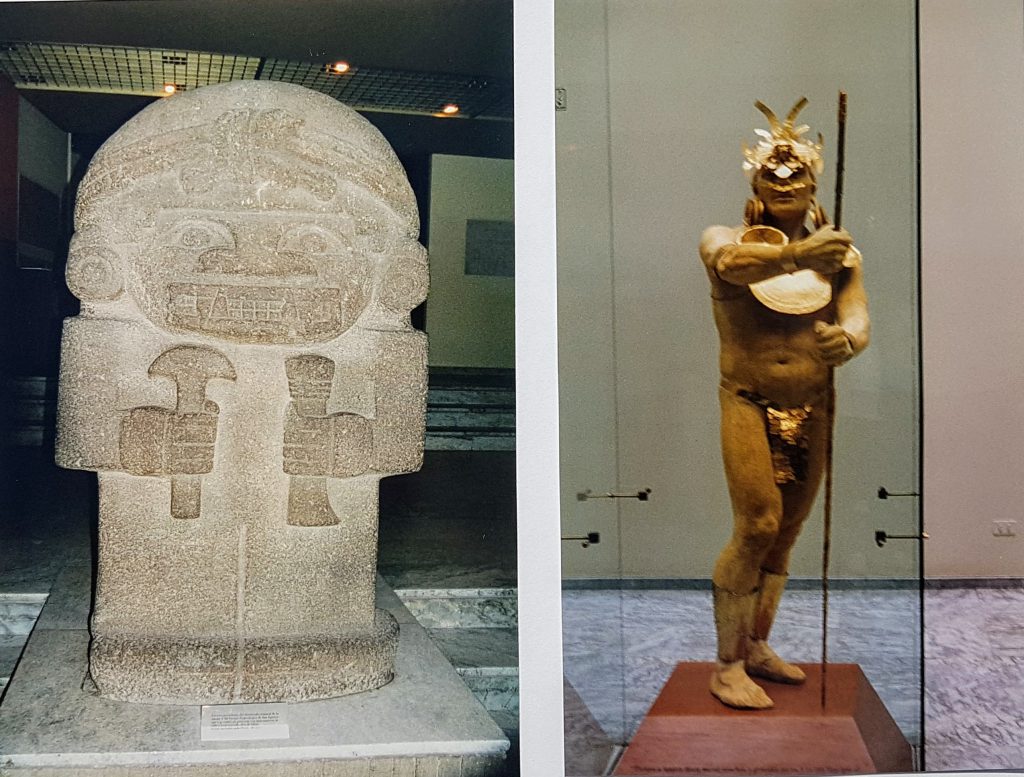

Bald erreichten wir das Goldmuseum „Museo del Oro“, das strengstens bewachte Museum mitten in Bogotá. Es ist einzigartig auf der ganzen Welt. Im Eingangsbereich wurden wir von einer aus Stein gehauenen Statue empfangen. Langsam schritten wir die wenigen Stufen zum Schaukasten hinauf, in dem ein Mann, reich mit Goldschmuck behangen, ausgestellt war. Die Sammlung glitzernder Armbänder, Ohrringe, Ringe, Masken und Statuen, besteht aus über 29 000 Stücken. Sie stammen aus Werkstätten präkolumbischer Zeit und zeugen alle von meisterhafter Technik. Die Tradition, Metall zu verarbeiten, entwickelte sich in Mittel- und Südamerika über etwa 30 Jahrhunderte von der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis zur Ankunft der Europäer im 16. Jahrhundert. Das Tragen der goldenen Schmuckstücke war den ranghöchsten Personen der Stammesgesellschaft vorbehalten. Klare Richtlinien besagten, wer das Metall tragen durfte und wer nicht.

An bewaffneten Wachen und Videokameras vorbei besichtigten wir im ersten Stock die verschiedenen Stilrichtungen der präkolumbischen Kulturen: Hier sieht man die gehämmerten Brustplatten aus der Calima-Region nahe des Pazifik, die zarten Halsketten der Muisca aus der Gegend Bogotás, die Figürchen der Narino, Goldanhänger der Quimbaya und polierte Adlerstatuen der Tairona. Es gibt unzählige Nasenringe, Masken und Zepter ebenso wie kleine Vogelmodelle, die sogar von der Luft getragen werden, wenn sie in Windkanäle gelangen.

Hier befindet sich auch ein Modell von La Ciudad Perdida, der verlorenen Stadt der Tairona, die erst 1975 bei Santa Marta entdeckt wurde. Sie wird als wichtigste Entdeckung des Jahrhunderts in Südamerika gesehen; größer als Machu Picchu in Peru.

Einer der wertvollsten Schätze des Museums ist ein winziges Boot der Muisca-Indianer. Es zeigt ein Ritual, bei dem Gold als Opfergabe an die Götter in den Guatavita-See geworfen wurde, während sich der Häuptling selbst vergoldete, was zum Mythos des „El Dorado“ führte. Das Boot wurde gefunden, als die Lagune von Tauchern abgesucht wurde, in diesem einen Fall kam wirklich Gold zum Vorschein.

Der Höhepunkt des Museumsbesuchs war der Tresorraum. Nur jeweils 20 Besucher dürfen den Raum betreten, der zunächst vollkommen dunkel ist, bis auf dramatische Weise mehr als 12 000 Ausstellungsstücke in blendendem Glanz erstrahlen. Gespenstische indianische Musik führt in eine geheimnisvolle, vergangene Welt, die man nur noch erahnen kann.

Unweit des Museums befand sich die Kirche San Francisco (16.-18. Jh.). Wir waren vom goldüberladenen Altar geblendet und beeindruckt. Die einzelnen Nischen des Altars waren mit einzigartigen vergoldeten Schnitzereien verziert. Ebenso die Kirche La Tercera, die hervorragende Schnitzarbeiten aufweist.

Um einen weiteren kleinen Überblick über die Stadt zu bekommen, gingen wir eine gepflegte Straße entlang, die von weißen einstöckigen Häusern, mit typischen spanischen Balkonen versehen, gesäumt war. Dann erreichten wir das Münzmuseum, in dessen herrlichem Garten die alte Presse, zum Prägen der Münzen, ausgestellt ist.

Wir erreichten das Herz der Altstadt, die Plaza Bolivar, in deren Mitte ein Denkmal Simon Bolivars steht. Ein für mich immer wieder faszinierender Mensch, der im Stammbaum unserer Familie einen außerordentlichen Platz innehat, und auf dessen Spuren ich gerne reise.

Simon Bolivar ist am 24.07.1783 in Caracas (Venezuela) geboren, und am 17.12.1830 in San Pedro Alejandrino bei Santa Marta (Kolumbien) gestorben. Er war südamerikanischer Politiker und stammte aus einer eingewanderten baskischen Familie. Bolivar erkämpfte 1811-1824 die Unabhängigkeit Kolumbiens, Venezuelas, Ecuadors, Perus und Boliviens von der spanischen Herrschaft. Ab 1819 war er Präsident der Republik Großkolumbiens, scheiterte jedoch bei seinem Versuch, die ehemaligen Kolonien zu einer Union zusammenzuschließen.

Bolivar ist am 24.07.1783 in Caracas (Venezuela) geboren, und am 17.12.1830 in San Pedro Alejandrino bei Santa Marta (Kolumbien) gestorben.

Rund um den Platz oder in seiner unmittelbaren Nähe stehen: das Capitol Nacional (1847-1925), das heute Sitz des Nationalkongresses ist; die Alcaldia (Rathaus) und die Kathedrale, die im 16. Jahrhundert gegründet wurde. Ihr klassizistisches Aussehen erhielt sie 1807 bis 1823. Im Innern befindet sich ein Chorgestühl aus Walnussholz, und zahlreiche Bilder von Gregorio Vásquez Arce y Ceballos – des besten kolonialzeitlichen Malers Kolumbiens.

Kolumbien besitzt aber auch die besten Smaragdminen der Welt, und was tut man wenn man einmal dort ist? Besichtigen und vielleicht mehr?

Es wurde Zeit, wir wollten noch zu einer Kathedrale besonderer Art. Wir bestiegen wieder unseren Bus und fuhren dann auf der Panamerika, auf der sehr viel Verkehr war, Richtung Norden.

50 km von Bogotá entfernt liegt die spanische Kolonialstadt Zipaquirá. Die große Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Kathedrale, die ganz in Salz gehauen ist. Wir gingen an einer beeindruckenden Plastik, die die schwere der Arbeit darstellte vorbei und gelangten an den Eingang zum Tunnel. Dunkelheit umfing uns, und es war kalt und feucht. Die Wände bestehen aus 75% Salz. Einige spärlich beleuchtete Nebenaltäre wurden sichtbar, sie waren von Künstlern dem Kreuzweg nachempfunden worden, aus Salz gehauen, dem Kohlebeimischungen ein marmoriertes Aussehen verliehen, und besondere Lichtuntermalung gaben dieser Kathedrale etwas Einzigartiges. Am Ende des Kreuzweges befand sich der riesige Altarraum, 160 m unter der Erde. Die Kathedrale selbst ist 23 m hoch und fasst bis zu 10 000 Menschen.

Die Mine ist nach wie vor im Betrieb und hat noch Salz für 100 Jahre. Die Stollen sind in vier Sohlen in den Berg getrieben und haben eine Länge von rund 22 km.

Der Tag war lang, die Eindrücke überwältigend. Im Restaurant trafen wir uns zur „Kolumbianischen Kartoffelsuppe“, mit Huhn, Avocado, Reis, Kapern und einer sehr scharfen Soße. Ein kräftiger „Verteiler“ und ein reger Gedankenaustausch rundeten den Abend ab.

26. September

Das Frühstück war köstlich. Die Sonne schien, der Tag begann prima. Wir hatten unsere Plätze im Bus eingenommen und wollten zum Flughafen fahren, um zu unserem nächsten Ziel – Quito – weiterzufliegen. Eine kurze Verzögerung und der leicht nervöse Eindruck unseres Busfahrers, machte uns stutzig. Er hantierte mit Schläuchen, lief hin und her, und pumpte den rechten Vorderreifen auf. Dann ging es aber los. An der nächsten Ampel ein kurzer Stopp, Schlauch raus, aufpumpen, und weiter. Einige Male ging es so, bis ein starkes Holpern anzeigte, dass der Reifen seinen Geist aufgegeben hatte. Es half alles nicht, wir hielten und stiegen aus, damit der Reifen gewechselt werden konnte. Leider stellte sich heraus, dass unser Busfahrer nur einen kleinen Schraubenschlüssel besaß, und ein Wechseln des Rades damit unmöglich war. Jetzt war guter Rat teuer. Es war Sonntag, 8.20 Uhr, weit und breit keine Werkstatt, denn wir befanden uns auf der Schnellstraße zum Flughafen. Unsere Reiseleiterin Anita ließ sich von uns die Pässe aushändigen, nahm die Tickets, hielt das nächste Taxi an und fuhr zum Flughafen, um uns einzuchecken; in der Hoffnung, dass wir es noch rechtzeitig schaffen.

Unser Busfahrer hielt mehrere Autos und Busse an, im Glauben, es könnte ihm jemand einen Kreuzschlüssel leihen. Vergebens. Dann ließ er uns mit dem Bus stehen und ging eine Strecke des Weges zurück. Lange haben wir gewartet, bis er endlich mit dem Werkzeug zurückkam. Nervosität wurde spürbar. Um 10 Uhr sollte unser Flieger starten. Einige starke Männer unserer Gruppe halfen ihm dann beim Wechseln des Reifens.

Der Ersatzreifen, der zum Vorschein kam, war auch nicht Mut machend, aber bis zum Flughafen wird es schon klappen. Es hat geklappt! In letzter Minute, um dann zu erfahren, dass unser Flugzeug Verspätung hat und der Flug auf 12 Uhr verschoben worden ist. Wie so oft hieß es: Auf Flughäfen Geduld üben! Um 12.45 Uhr war es endlich soweit, wir starteten Richtung Quito und erreichten schon gegen 15 Uhr unser Hotel, in Quito, der Hauptstadt von Ecuador.

Quito liegt in 2.850 m Höhe, nahe dem Vulkan Pichincha (4.800 m), ist 40 km lang und 8 km breit. In der Stadt leben 1,1 Mio. Einwohner. Quito ist Sitz eines Erzbischofs. Sie ist Universitätsstadt, mit Bildungseinrichtungen aller Art. Seit etwa 1450 zum Inkareich gehörig, wurde Quito 1533 von den Spaniern erobert und nach der Unabhängigkeit 1830 Hauptstadt.

Schnell die Koffer abstellen, dann ging es los. Wir waren in Eile. Der verspätete Flug beschränkte unsere Besichtigungszeit, außerdem wird es so nah am Äquator früh dunkel.

Das Erreichen des Plaza de la Independencia, dem ehemaligen Plaza Grande, erwies sich als ausgesprochen schwierig. In Quito wurde (wieder mal) ein Heiliger geehrt, und die Innenstadt war abgeriegelt. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg und befanden uns sehr bald in einer riesigen Menschenmenge. Vorgewarnt – denn Taschendiebe sind hier an der Tagesordnung – passte jeder auf jeden auf. Das Wetter war schäbig. Es war kalt, und ab und zu viel leichter Regen.

Straßenjunge in Quito

Dann erreichten wir diesen Arkaden umgebenen Platz, an dem die Kathedrale (17. Jh.) nach dem schweren Erdbeben von 1557 erneuert steht. Im Innern befindet sich das Grab des Befreiers von Ecuador sowie ein Gemälde, „Die Kreuzabnahme“, von einem der berühmtesten Maler und Bildhauer der Kolonialzeit, dem Indianer Caspicara.

Auf diesem großen Platz befinden sich das Erzbischöfliche Palais, das Rathaus und der Regierungspalast, in dem bereits während der Zeit der Vizekönige von Peru das Hohe Gericht von Quito untergebracht war.

Die im überschwänglichen Barockstil ausgestattete Kirche des ältesten Klosters, San Francisco, hat uns sehr beeindruckt. Gold, Silber, Edelsteine und üppige Blumensträuße in großen silbernen Standvasen waren in einer solchen Fülle vorhanden, dass mir die Worte fehlen, um sie zu beschreiben.

Wir zwängten uns durch die Menschenmassen und gingen ein kleines Stück über einen Indianermarkt, Richtung La Compania. Diese Kirche wurde von 1605 – 1735 von Jesuiten erbaut. Sie wird als eine der prächtigsten Kirchen Südamerikas bezeichnet. Leider konnten wir uns nur an der Fassade erfreuen, die Kirche war wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Für meine Mitreisenden eine große Enttäuschung, ich hatte schon einmal das Glück, auf meiner Ecuador-Galapagosreise, diese Kirche besichtigen zu dürfen. In dieser prunkvollen im Barockstil erbauten Kirche wurden etwa sieben Tonnen Gold verarbeitet. Die Stukkaturen und Schnitzereien sind ganz mit Blattgold überzogen, und der Hauptaltar besteht aus reinem Gold. Vorbild für den Bau dieser Kirche war die Mutterkirche der Gesellschaft Jesu in Rom; ihr Architekt war ein spanischer Mönch dieses Ordens.

Langsam schlenderten wir an den fröhlich feiernden Menschen vorbei, sahen den Schuhputzjungen bei ihrer Arbeit zu, um uns anschließend mit dem Bus zum Äquatordenkmal fahren zu lassen.

Äquatordenkmal auf dem Längengrad 0

Quito liegt nur 24 km vom Äquator, dessen Verlauf 1736 von französischen Wissenschaftlern festgelegt wurde, entfernt. Das Äquatordenkmal Monumento de la Linea ist 1936 errichtet worden. Im Denkmal befindet sich ein Museum, das die indianischen Kulturen des Landes zeigt.

Es war bitter kalt, als wir den Bus verließen und auf der Äquatorlinie zum Denkmal gingen. Rechts und links war der breite gepflasterte Weg von den Büsten der Expeditionsmitglieder gesäumt. Im Innern des Denkmals ließen wir uns mit dem Fahrstuhl auf die oberste Plattform bringen, um den herrlichen Blick in die Weite zu genießen. Leider zogen dunkle Wolken auf und versperrten uns die Sicht. Langsam gingen wir die Stufen über die einzelnen Etagen zurück und sahen uns die Ausstellung an. Es regnete und war sehr ungemütlich geworden, und wir zogen uns schnell in unseren Bus zurück, der uns zum Hotel nach Quito zurückbrachte.

27. September

Beim Blick aus dem Hotelfenster sagten wir uns; es kann nur besser werden. Es war 8 Uhr morgens, die Temperatur lag bei 8 Grad C und es regnete. Trotzdem waren wir guten Mutes, als wir nach dem Frühstück unseren Bus bestiegen, um nach Otavalo zu fahren.

Wir durchfuhren Quito und kamen an der Stierkampfarena vorbei, in der täglich sechs Stiere getötet werden.

Am Rande der Stadt, in einem ärmlichen Wohnviertel, kauften wir unsere Weihnachtsbaum- Dekoration. Sehr hübsche handgefertigte Motive z.B. Schneemann, Weihnachtsmann, Schlitten usw. erregten sofort unser Interesse, und dem Kauf stand nichts mehr im Wege.

Die Fahrt führte uns durch die großartige Andenlandschaft. Durch das Dorf Calderon, durch Cayambe, am San Pablo-See vorbei, zur Provinz Imbabura mit gleichnamigem Vulkan, der in der Ferne zu sehen war.

Wir stoppten noch einmal, um schöne Tücher und Ponchos zu kaufen und fuhren dann zum Markt nach Otavalo.

Otavalo ist eine kleine Stadt mit ca. 20 000 Einwohnern. Hier leben die Otavalo-Indianer, in Dörfern und Hütten der Umgebung am Fuße des Vulkans Imbabura. Die Männer erkennt man an Zopf, Filzhut und einem meist dunkelblauen Wollponcho über dem weißen Hemd und der weißen, dreiviertellangen Hose, die Frauen an ihren mehrreihigen, goldschimmernden Halsketten auf bunt bestickten, weißen Blusen. Fleiß, Geschäftssinn und Webkunst haben die Otavalenos berühmt gemacht.

Auf dem Markt wurden sehr schöne Webarbeiten, Panflöten, Lederarbeiten usw. angeboten. Wir waren allerdings über die Preise erstaunt, sie blieben auch nach dem Handeln sehr hoch.

Unser Bus hatte eine dicke Schraube im Reifen und musste zur Werkstatt fahren, damit wir den Heimweg in Ruhe antreten konnten. Das Warten wurde uns sehr lang, denn der Markt war zum Stöbern viel zu klein; außerdem war es schon zu spät, die Indios machten Feierabend.

Unser Reiseleiter fuhr mit uns in die Nähe der Kirche. Von dort aus gingen wir zu Fuß weiter. Wir besichtigten Werkstätten in denen gesponnen, gefärbt und gewebt wird – allerdings auch gelebt wird.

Die Häuser sind dunkel, der Fußboden besteht aus ausgetretenem Lehm. Die Meerschweinchen huschten verstört umher, als wir den winzigen Raum betraten. Als sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannten wir ein Schlaflager, einige Töpfe die an der rußverschmierten Wand hingen und aufgetürmte Matten, die als Sitz dienten. Wir waren erschrocken über die Armut in der wir uns befanden.

Es war Mittagszeit. Wir fuhren an unzähligen Gewächshäusern vorbei, in denen Rosen und Nelken – überwiegend für den Export – gezüchtet werden.

Unsere Mittagsrast machten wir in der „Hazienda Pueriolago“. Die Hazienda, die viele gepflegte Gasthäuser besitzt, liegt direkt am See. Die Umgebung war wunderschön und das Essen vorzüglich.

Als wir nach Quito zurückgekehrt waren, packten wir unsere Koffer und checkten aus. Am Flughafen mussten wir warten, der Abflug nach Lima war für 19.30 Uhr vorgesehen – verspätet, wie so oft.

Mittagsrast in der „Hazienda Pueriolago“

28. September

Um 1.30 Uhr landeten wir in Lima, der Hauptstadt Perus. Lima hat 6,12 Mio. Einwohner und wurde 1535 von Pizarro gegründet. 40 Vizekönige regierten hier, bevor „die Stadt der Könige“ 1821 zur Hauptstadt des unabhängigen Peru erklärt wurde.

Peru ist der drittgrößte Staat Südamerikas, nach Brasilien und Argentinien. Die Republik umfasst 1,285 Mill. Km², und hat 22 128 466 Einwohner. Die größte Gruppe stellen die Indios mit 45% der Gesamtbevölkerung dar. Etwa 10% der Peruaner sind europäischer Herkunft, die meisten mit spanischem Blut, 40% sind Mestizen, also Mischlinge zwischen Weißen und Indios. Schwarze, Chinesen und Japaner machen 5% aus. Im Norden grenzt Peru an Ecuador und Kolumbien, im Osten an Brasilien und Bolivien, im Süden an Chile und im Westen mit einer rund 2.300 km langen Küste an den Pazifik.

Weit außerhalb der Stadt, im Stadtteil Torilos, lag unser Hotel. Nach einer langen Busfahrt hatten wir es endlich erreicht. Nach dem Genuss eines Begrüßungstrunks bezogen wir unsere sehr schönen Zimmer und gönnten uns einige Stunden Schlaf.

Um 10 Uhr begannen wir mit der Stadtrundfahrt. Unsere Fahrt führte uns zum Vorort Miraflores, einem Viertel, das nur ein kurzes Stück vom Zentrum entfernt ist. Wir hielten am Liebespark, der direkt am Pazifik gelegen ist und erfreuten uns der hübschen in Herzform gestalteten Blumenrabatten. Die Sonne kam nicht richtig durch, trotzdem war es sehr warm und schwül.

Wir fuhren auf der Av. Larco entlang, über die Av. Arequipa, bis zum Plaza Bolognesi. Dann bogen wir auf die Av. 9 de Diciembre ab, fuhren am Museo de Arte vorbei, über die Av. Grau bis zum Plaza San Martín. Die Platzmitte ziert ein Reiterdenkmal des Freiheitskämpfers José de San Martín.

Am 23. Juli 1821 wurde die Republik Peru proklamiert, nachdem der aus Argentinien herbeigerufene General José de San Martín die Übermacht der Royalisten gebrochen hatte. Peru erlangte somit seine Unabhängigkeit nicht durch eine innere Revolution, sondern durch Eroberung, die allerdings von der „peruanischen“ Bevölkerung tatkräftig unterstützt wurde. Als der General seine Herrschsucht übertrieb, kam es zu Streitigkeiten mit dem chilenischen Admiral Thomas Cochrange. 1822 kam es in Lima erneut zu einem Aufstand, der José de San Martín zur Abreise zwang. Die Spanier, die sich in Jauja festgesetzt hatten, gewannen wieder an Boden und konnten Lima für einige Wochen zurückerobern. Daraufhin waren die Republikaner gezwungen, erneut Hilfe aus dem Ausland zu holen: Dieses Mal kam aus Ecuador der Venezolaner Simon Bolivar, der bereits Kolumbien, Venezuela und Ecuador zu einem Großreich vereinigt hatte. 1823 gelangte er in Peru an die Macht.

Von der Plaza San Martín biegt man in den Jirón de la Union ein und gelangt zur Kirche Iglesia de la Merced mit ihrer 1939 erneuerten Barockfassade. Den Abschluss bildet der Plaza de Armas, ein geschichtsträchtiger Platz, an dem Rathaus, Regierungspalast, Kathedrale und einige Geschäftshäuser stehen. Auf der Plaza de Armas war die Macht der neuen Kolonie jahrhundertelang konzentriert. Eine ganze Front nehmen die Kathedrale, die Iglesia del Sagrarion und der Erzbischofspalast ein. Sehr beeindruckend sind die hölzernen Balkone aus der Kolonialzeit, die die Häuser zieren.

Der jetzige dreischiffige Bau der Kathedrale wurde 1755 fertiggestellt, der von Francisco Pizarro gegründete Vorgängerbau 1555 geweiht. Im Innern werden die sterblichen Überreste Pizarros aufbewahrt. Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten der Kathedrale gehört das geschnitzte Chorgestühl, es gilt als eines der schönsten Amerikas.

Eile war geboten. Um 12.50 Uhr beginnt im großen Vorhof des jetzigen Regierungspalastes die Wachablösung. Die Palastgarde trägt Uniformen aus der Zeit des Befreiungskampfes.

Eine riesige Menschenmenge hatte sich am Zaun eingefunden. Wir drängelten uns bis zu den Gitterstäben vor, um einige Fotos schießen zu können. Auf dem Hof selber hielten sich viele Kinder auf, die nach der Wachablösung die Möglichkeit bekamen, den Palast betreten zu dürfen.

Unsere Besichtigungstour ging weiter. Wir waren von der Schönheit der Stadt beeindruckt. Sie war nicht nur sauber, sondern wies auch wunderschöne Parkanlagen auf. Ausschlaggebend, so wurde uns erklärt, sei der Regierungswechsel. Seitdem der Peruaner, japanischer Abstammung, Präsident Alberto Kenyo Fujimori, die Regierung übernommen hat, wird bewusst das äußere Bild der Stadt verbessert. Für die Bevölkerung ein sichtbares Zeichen, dass sich unter dem neuen Präsidenten für die Bevölkerung etwas – auch persönlich – verändern wird.

Wir verließen über die alte Brücke des Rimac-Flusses, der kein Wasser führte, die Stadt. An den Hügeln kleben die Hütten der armen Bevölkerung, die nach dem Regierungswechsel Wasser und Elektrizität bekommen haben. In den Barriadas (Elendsviertel) leben etwa ein Drittel der Bevölkerung der Stadt. Weitere rund 400 000 Menschen bewohnen innerhalb der Stadt abbruchreife Häuser.

Sonnenschein begleitete uns, als wir am Goldmuseum Museo Larco Herrera ankamen.

Das Museum befindet sich im Privatbesitz und besitzt eine der umfangreichsten Sammlungen von Goldgegenständen aus dem präkolumbischen Peru (meist Grabbeigaben), aber auch Textilien, Keramik und (mumifizierte) Sitzleichen sowie Waffen. Nach so viel Gold und Edelsteinen waren wir geblendet, als wir das Museum verlassen hatten. Um uns zu stärken gingen wir zum Juwelier Stern und holten uns den versprochenen „Pisco Sauer“ ab.

Es ging weiter. Wir befuhren die südliche Panamericana, und staunten über die Sanddünen, die sich links von uns auftürmten. An der Raststätte, bei Lurin, unterbrachen wir unsere Fahrt, um uns leckere mit Fleisch und Salat belegte Brote zu kaufen. Dann fuhren wir in den ehemaligen Tempelbezirk Pachacamac, der bereits um 200 n. Chr. entstanden sein soll und dessen Niedergang unter der Inkaherrschaft begann.

Dennoch war Pachacamar bei Ankunft der Spanier die größte Stadt an der Küste und gleichzeitig Wallfahrtsort, in dem sich Wohlhabende bestatten ließen.

Am Eingang des Museums wurden wir von einem „Außerirdischen“ empfangen. Es war ein Hund, völlig nackt, mit einem Irokesen-Haarschopf. Er hatte sofort das Mitleid aller, bis wir erfahren mussten, dass dieser Hund noch ein seltenes Urexemplar ist. Er ließ sich bereitwillig fotografieren und machte einen recht zufriedenen Eindruck.

Unser Besuch begann im kleinen Museum, in dem eines der aus Holz geschnitzten Idole zu sehen ist. Ebenfalls sehr bemerkenswert ist ein gewebter Inka-Stoff in leuchtenden Farben, der, obwohl 500 Jahre alt, wie neu aussieht; er wurde 1988 aus dem salpeterhaltigen Wüstensand ausgegraben.

Da das Museum nicht direkt an der Ausgrabungsstätte liegt, wurden wir mit dem Bus dort hingebracht. Wir fuhren auf unbefestigten staubigen Straßen durch den Tempelbezirk.

Nach der Besichtigung des Wasserkanals, fuhren wir zu der Sonnenpyramide; diese überragt sämtliche anderen Tempelbauten. Von hier oben hat man einen aufschlussreichen Panoramablick; auf den von dort auszumachenden Inseln. Das am besten erhaltene bzw. restaurierte Bauwerk, ist der Palast der Sonnenjungfrauen. Er stammt gleichfalls aus der Inkazeit, mit zahlreichen Räumen und Höfen sowie Wasserbecken. In ihm lebten einst die auserwählten Frauen, die ihr Leben dem Sonnengott widmeten. Hier wurden sie unterrichtet, ihrem himmlischen Gatten, dem Sonnengott, zu dienen und dem Inka, seinem Erdensohn, Vergnügen zu bereiten.

Der Weg war lang und anstrengend. Erschöpft und überwältigt von den vielen interessanten Eindrücken ließen wir uns zum Hotel zurückbringen.

29. September

Um vier Uhr riss uns der Weckruf aus dem Schlaf. Die Koffer waren schnell verstaut, und so konnten wir pünktlich um 6.30 Uhr mit dem Flugzeug von Lima nach Cuzco fliegen.

Das Wetter war prima. Vom Flugzeug aus hatten wir einen traumhaften Ausblick auf die schneebedeckten Bergriesen der Andenkette.

Nach der Landung in Cuzco wurden wir in unser Hotel gebracht. Ein Komforthotel, das keine Wünsche offenließ. In der Hotelhalle stand ein großer Teebehälter, der mit Koka-Tee gefüllt war, und an dem wir uns jeder Zeit bedienen durften. Der Koka-Tee sollte sogar viel getrunken werden, da er sich positiv in der Höhe auf den Kreislauf auswirkt.

Cuzco „Nabel der Welt“ die sagenumwobene Stadt des Inkareiches, liegt umrahmt von begrünten Bergen in einer Höhe von 3.430 m. In der damaligen Hauptstadt des Inkareiches lebten 15000 Menschen, heute sind es ca. 300 000 Einwohner, überwiegend Indios.

Während der Herrschaft der Inka wurde jeder, der nach Cuzco kam, folgendermaßen begrüßt: „Ama Sua, Ama Quella, Ama Lulla“. „Lüge nicht, stiehl nicht, sei nicht faul.“ Dieser Gruß zeigt, welche Werte von dieser auf Gemeinschaftsarbeit basierenden Gesellschaft hochgehalten wurden. In der Tat wurde Faulheit mit dem Tode bestraft.

Die Sprache der Indianer ist heute noch Quechua, nur mit den Touristen wird spanisch gesprochen. Die Gebäude der Altstadt wurden im Kolonialstil auf Inka-Fundamenten errichtet. Die kunstvoll geschnitzten Fassaden von Cuzcos zahlreichen Kirchen zeigen Engel, Heilige und biblische Figuren – alle mit indianischen Gesichtszügen.

Um 9.30 Uhr begannen wir mit der Besichtigung der Iglesia de Santo Domingo. Die Kirche und das dazugehörige Kloster entstanden im 17. Jh. Wo heute die Kirche steht, erhob sich damals Koricancha, der Sonnentempel, der prachtvollste Bau im damaligen Cuzco. Seine Wände waren vergoldet, und die Fenster waren so angeordnet, dass die hereinscheinende Sonne das wertvolle Metall in gleißendem Licht erstrahlen ließ.

Als wir an der Mauer der Kirche entlang gingen, bekamen wir einen schönen Blick auf die Stadt. Die Straße war mit einem langen Menschenstrom gefüllt, auch hier wieder eine Prozession für einen Heiligen.

Hiernach fuhren wir zum Plaza de Armas mit Kathedrale und Kirche La Compania de Jesús. Der Platz ist umgeben von arkadengestützten Wohnhäusern, die mit luftigen Holzbalkonen verziert sind, und grüne Rasenflächen beleben seine Mitte. Schon zur Zeit der Inka war er Mittelpunkt und Schauplatz religiöser Festlichkeiten, worauf Mauerreste von großen Tempeln in unmittelbarer Nähe hinweisen.

Die Jesuitenkirche La Compania wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jh. auf den Grundmauern des Palastes von Inka Huayna Cápac errichtet. Die prunkvolle Barockfassade stürzte 1650 ein und wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jh. wiedererrichtet.

Schräg gegenüber steht die Kathedrale. Ein Jahrhundert dauerte es, bis die Kathedrale auf dem Fundament des Inkapalastes Viracocha in einer Mischung aus spanischem Renaissancestil und indianischer Steinmetzkunst errichtet war. Nach Betreten der Kathedrale sieht man rechts eine wertvolle Monstranz aus Gold und Silber, die mit rund 2000 Edelsteinen besetzt ist. Der Altar besteht aus fünf Tonnen Gold und zehn Tonnen Silber. Das geschnitzte Chorgestühl zeigt 40 Heilige mit ihren persönlichen Attributen. Nach dem Erdbeben 1950 wurde sie fast völlig erneuert.

Auf dem Weg zu den Ruinen von Sacsayhuamán machten wir einen kleinen Abstecher zur Erlöserstatue. Um dort hinzugelangen fuhren wir in die Berge. Vor einem kleinen Haus saß eine Frau und webte – wie ihre Vorfahren – indem sie die Webrahmen an einen Pfosten band und mit dem Fuß die Balance hielt. Der Wolleproduzent – das Alpaka – versorgte sich derweil mit frischen Gras.

Der kleine Laden mit den farbenfrohen Stoffen hatte es uns angetan. Wir gingen stöbern und waren sehr beeindruckt von den sauber gearbeiteten Pullovern, Ponchos usw.

Als wir an der Erlöserstatue angekommen waren, genossen wir einen traumhaften Blick über die roten Dächer von Cuzco. Von diesem Standpunkt aus hatten wir einen tollen Panoramablick über die ganze Stadt, bis in die Berge, die diese Stadt umschließen.

Nur 3 km von Cuzco entfernt liegen die Ruinen der imposanten Inka-Festung Sacsayhuamán. Als wir den Bus verließen, wurden wir von fröhlichen Kindergruppen empfangen. In ihren bunten Ponchos und Mützen standen sie da und freuten sich auf Bonbons, die wir schon für sie bereit hielten. Als Gegenleistung durften wir ein Foto von ihnen machen.

Ein Großteil der ursprünglichen 21 Bastionen haben die Spanier zerstört, doch selbst die Überreste vermitteln noch ein eindrucksvolles Bild von den einstigen Ausmaßen dieser Anlage: Über eine Länge von rund 300 m verlaufen im Zickzack drei fast 10 m hohe Mauern aus gewaltigen Blöcken; der größte Monolith wiegt etwa 350 t. Wahrscheinlich wurden die Steine auf Baumstämmen aus kilometerweit entfernten Steinbrüchen herangerollt. Die Mauern sind ohne Zement errichtet, und die einzelnen Quader passen millimetergenau ineinander. Diese gewaltigen Mauerreste zählen zu den Rätselhaftesten aus inkaischer Zeit. Welchen Zweck Sacsayhuamán diente ist unerforscht. In erster Linie könnte es eine Rückzugsfestung gewesen sein, ein Ort also sowohl zur Abwehr feindlicher Angriffe als auch zur Zuflucht.

Jedes Jahr wird am 24. Juni, dem Tag der Wintersonnenwende, das Inti-Raymi-Fest gefeiert. Zu diesem wichtigsten Ereignis im Kalender der Inka füllt sich die künstlich angelegte Ebene, die sich von den Terrassen zu beiden Seiten erstreckt, mit bis zu 100 000 Menschen.

Am Nachmittag erkundeten wir die Stadt auf eigene Faust. Unbehelligt konnten wir uns in dieser Stadt bewegen, was uns sehr gut gefiel. Wir gingen in einige der Seitenstraßen und durchstöberten die vielen kleinen Geschäfte, die Kunsthandwerk aus jedem Material anboten.

Ab sechs Uhr war es bereits dunkel. Wir waren wieder am Plaza de Armas und suchten ein Lokal. Unter den Arkaden, gegenüber der Kathedrale, erblickten wir eine Pizzeria. Der erste Blick in das Lokal war sehr einladend. Die Tische waren mit weißen Tischdecken und Blumen ordentlich eingedeckt, und auch das bestellte Essen war köstlich; Kartoffelsuppe mit Spiegelei! Natürlich bekamen wir einen Pisco Sauer vom Wirt als Begrüßungstrunk.

Als wir das Lokal verließen hatte sich der Anblick des hübschen Platzes sehr verändert. In den Ecken und Nischen hauste die Armut, auf Lumpen und Plastikmaterial gelagert. Es tat uns in der Seele weh, hier nicht helfen zu können.

30. September

Um 8 Uhr holte uns Michél vom Hotel ab. Um die Stadt verlassen zu können, fuhren wir durch die „Neue Stadt“, die nach dem Erdbeben im April 1986, gebaut wurde. Es entstanden neue Wohnhäuser, Schulen und ein Krankenhaus.

Nur wenige Kilometer nordöstlich von Cuzco liegt das Kultheiligtum Kenko. Der Name bedeutet „Schneckenlinie“ und dürfte sich auf einen großen Felsblock beziehen, in den zahlreiche Stufen und Zickzackrinnen gehauen wurden. Wir durchschritten die engen Gänge der aus drei Ebenen bestehenden Einheit. In der Religion der Inka besteht das Universum aus der Überwelt, der Unterwelt, wo die Mutter Erde lebte und der irdischen Welt, die zwischen beiden lag. Das Leben war also göttlichen Ursprungs, hervorgegangen aus diesen drei Welten.

In der Mitte eines halbrunden Zeremonialplatzes mit gemauerten Nischen erhebt sich ein kleinerer Monolith. Vermutlich steht er wie der Altar im Inneren des ausgehöhlten Felsblocks, im Zusammenhang mit einem Totenkult.

Wir gingen die wenigen Stufen bis zur Straße zurück. Wir befanden uns auf der Passstraße in einer Höhe von 3.780 m. Die Luft war sehr dünn und unsere Bewegungen dementsprechend langsam.

Die Festung Puka Pukara einige Kilometer weiter an der Straße nach Pisac diente neben Verteidigungszwecken wohl auch als Versorgungsstation für Soldaten und Läufer. Von hier aus hat man höchstwahrscheinlich den Zugang zum Urubamba-Tal, dem „Heiligen Tal der Inka“ kontrolliert und geschützt.

In unmittelbarer Nähe, etwas abseits der Hauptstraße, erreichten wir die Heiligen Quellen von Tambo Machay. Angeordnet auf vier typischen Inkaterrassen, befinden sich am Fuße eines Hügels Reste eines Tempels, der dem Wasserkult geweiht war. Die Kultanlage diente der spirituellen Reinigung der Inka-Fürsten. In seinen Mauern befinden sich trapezförmige Nischen und Türen. Den Mittelpunkt bildet eine in Stein gefasste Quelle, die wahrscheinlich den oberen Terrassen entspringt. Inkapriester betrachteten das Wasser als heiliges Element, als Grundbestandteil des Lebens und Symbol der Reinheit. Eine junge Indianerfrau durchquerte unser Bild und lockerte es mit ihrer farbenfrohen Tracht auf. Im großen Tuch auf dem Rücken trug sie ihre beiden Kinder.

In der Zwischenzeit hatten sich Händler eingefunden. Wir wissen nicht wie das geschieht, aber für Touristen haben alle Menschen in allen Ländern eine besondere Nase. Sie ließen die Esel am Wegesrand grasen und breiteten in Windeseile ihre Waren aus.

Wir machten uns wieder auf den Weg und fuhren durch das Geheiligte Tal der Inka. Das Tal des Rio Urubamba zwischen Pisac und Ollantytambo zählt landschaftlich wie auch kulturell zu den Höhepunkten in Peru. Bei den Inka galt es wegen seiner Fruchtbarkeit als geheiligte Erde. Das Tal ist nach wie vor wichtigstes Anbauzentrum für Mais und anderen Agrarprodukten. Majestätisch bahnt sich der Urubamba zwischen den steil aufragenden Bergen seinen Weg; die Feldterrassen an den Hängen werden noch immer bestellt.

Wir fuhren auf einer Teerstraße Richtung Calca. Die Berge des Hochlandes waren baumlos und nur mit Polsterpflanzen bedeckt, die auf dem kargen Hochgebirgsgestein gedeihen können. In der Ferne schoss das Wasser eines Wasserfalles in die Tiefe, und am Straßenrand standen vereinzelnd „Pisonai“; riesige Bäume mit roten Blüten. Um die Thermalquellen zu besichtigen, verließen wir den Bus und gingen über eine große Wiese. Eine Indiofamilie weidete in der Nähe der Quellen ihre Lamas und belagerte wenig später unseren Bus. Bereitwillig ließen sie sich mit ihren Lamas (dem Wappentier Perus) fotografieren; natürlich nur gegen Bares.

In Pisac besuchten wir den berühmten Indiomarkt. Früher wurde der Markt nur sonntags abgehalten, durch die vielen Touristen findet er nun auch donnerstags statt; ein Glück für uns. Ursprünglich kamen ausschließlich Bauern über zum Teil lange und mühsame Wege in den Ort, um landschaftliche Produkte zu tauschen oder zu verkaufen. Inzwischen bieten Händler Kunsthandwerk, Textilien, Keramik und Schmuck an, und den echten Markt muss man zwischen den Buden suchen. Bei den Obst- und Gemüseständen wird noch nach alter Tradition getauscht, während auf dem anderen Marktteil Bargeld zählt.

Unweit des Marktes, eine kleine mit Läden gesäumte Straße entlang, erreichten wir einen Innenhof, die alte Bäckerei von Pisac. In großen Steinöfen wird dort leckeres Fladenbrot gebacken. Geheizt wird mit Eukalyptusholz, was dem Brot einen interessanten Geschmack gab. Wir hatten so viele Fladen gekauft, dass wir die Umgebung – Mensch und Tier – mit den Broten versorgen konnten. Verständigen konnten wir uns nur mit freundlichen Blicken und Gesten, denn in diesem Gebiet wird nur die Inkasprache Quechua gesprochen.

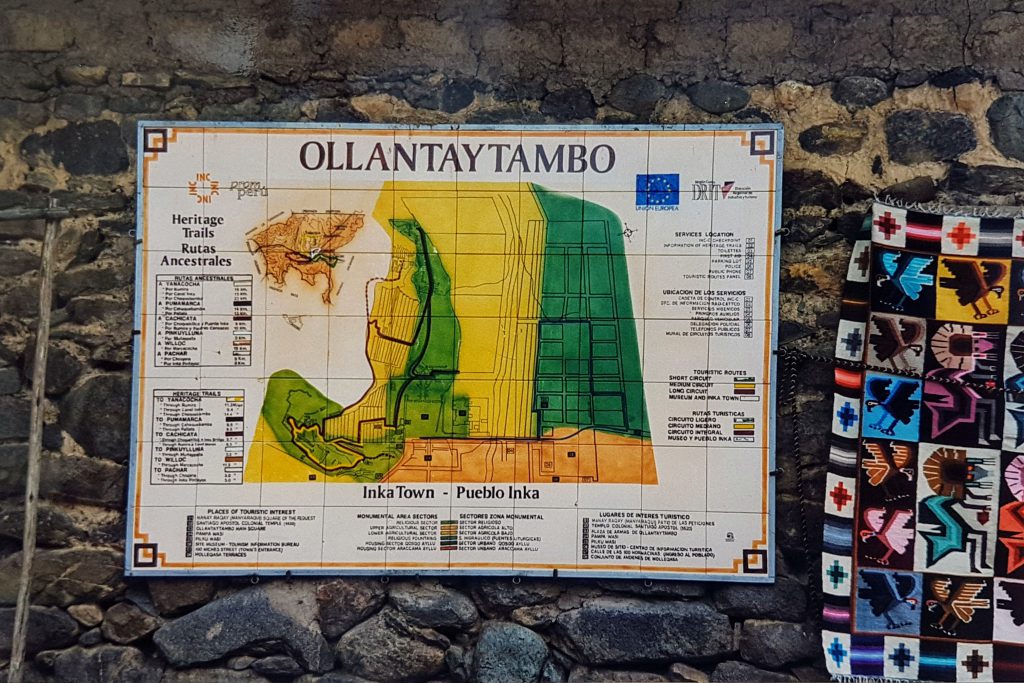

Am Ortseingang zu Ollantaytambo verließen wir unseren Bus und gingen zu Fuß durch die schmalen Gassen. Der alte inkaische Stadtgrundriss ist noch sehr gut zu erkennen. In diesem Ort tagte 1980 unter Beteiligung von 100 Indios aus 16 Ländern ein „Internationaler Kongreß“, der das abgelegene Dorf zur Welthauptstadt des Indiotums erklärte.

Wir gelangten zu den Ruinen der Inka-Festung, die oberhalb des Dorfes liegen. Der mühsame Aufstieg über steile Treppen machte uns kurzatmig, aber wir wurden mit einem herrlichen Ausblick belohnt. Gigantische Quader aus rötlichem Granit bilden die Wände eines unvollendeten Tempels, der an der Stelle entstehen sollte. Nicht weit entfernt liegt ein weiterer Felsblock, in den eine sesselförmige Aushöhlung geschlagen wurde; er wurde deswegen zum „Thron der Inka“ erklärt. Abgebaut wurden die etwa 50 t schweren Monolithe in einem riesigen Steinbruch auf der gegenüberliegenden Talseite. An einer schmalen Stelle transportierte man sie mittels schräger Rampen, die noch heute zu erkennen sind, über den Fluss.

Auf der anderen Seite des Berges liegen Ruinen großer Getreidehäuser, in denen der Vorrat für den Winter gelagert wurde.

Zum Mittagessen fuhren wir zurück nach Yucay, wo in dem schön gelegenen Hotel „Posada del Inca“, einem ehemaligen Kloster, uns ein hervorragendes Buffet zur Verfügung stand. Nach dem Essen traten wir die Heimfahrt an. Wieder führte die Straße durch die sehr reizvolle Kordillere und ließ den grandiosen Ausblick auf die ewig schneebedeckten Sechstausender frei.

Ein letzter Fotostop am Huweipusee, einem Salzsee, an dem noch Salz abgebaut wird. Danach waren wir nicht mehr aufnahmefähig und ließen unsere Blicke nur noch über die bezaubernde Landschaft gleiten.

In der Hotelhalle bedienten wir uns am Koka-Tee, bevor wir uns etwas ausruhten. Der Koka-Tee, der für uns ein gutes Mittel gegen die Höhenkrankheit war, ist für die Indianer auch ein Mittel gegen den Hunger. Die Arbeitsbedingungen der Bergleute, die in den manchmal mehr als 5000 m über dem Meeresspiegel gelegenen Stollen arbeiten, sind extrem hart, viele werden nicht viel älter als 40 Jahre. Seit jeher kauen sie getrocknete Kokablätter, aus denen man auch Kokain gewinnt, gegen den Hunger, den Durst und die Kälte. Sie mischen die Blätter meist mit Kalk oder Asche, die den bitteren Geschmack mildert.

Zum Abendessen gingen wir wieder zu unserem „Italiener“. Als wir ankamen, saßen schon zwei aus unserer Gruppe dort. Gemeinsam ließen wir uns das hervorragende Essen schmecken und genossen die Folkloredarbietungen, die im Lokal auf engstem Raum getanzt und gespielt wurden.

Als wir gestärkt und zufrieden das Lokal verließen, waren wir sofort wieder von der Wirklichkeit eingeholt. Es war kalt geworden, und in den Nischen der Häuser schliefen die Ärmsten der Stadt zusammengekauert auf den Steintreppen. Unbehelligt gelangten wir durch die Gassen zu unserem Hotel zurück.

1. Oktober

Keine Reise nach Südamerika ist komplett ohne einen Besuch von Machu Picchu, der archäologischen Hauptsehenswürdigkeit des Kontinents.

So machten wir uns um 6.20 Uhr auf den Weg zum Bahnhof. Als wir dort ankamen, hatten die Händler an der Straße schon ihre Verkaufsstände geöffnet. Uns blieb aber keine Zeit zum Stöbern, denn der Zug stand bereit, und die vielen Menschen wurden in die vorbestellten Abteile verfrachtet.

Schon die Anfahrt mit der Bahn ist ein besonderes Erlebnis. Im Zickzackkurs schraubte sich der Zug durch das Elendsviertel von Cuzco, vorbei an den Lehmhütten der vielen Menschen, die hier ohne Wasser, Kanalisation und Müllabfuhr leben. Der vor die Tür geworfene Abfall wird sofort von den Schweinen und Hunden nach noch Essbarem durchwühlt. Jedes Jahr werden bei starken Regenfällen die an den steilen Hängen angeklatschten Häuser fortgespült, dennoch erweitert sich dieser Wohnbezirk täglich.

In der Zwischenzeit wurde uns ein Lunchpaket ausgehändigt. Es war sehr reichhaltig. Im Hotel hatten wir am Morgen noch die Möglichkeit zu frühstücken, und so nahmen wir das Paket mit, um am Abend die Esswaren auf der Straße zu verschenken.

Durch das Tal des wilden Rio Urubamba polterte der Zug, ließ die karge Berglandschaft Cuzcos hinter sich, um in den grünen Flor des Urwalds einzutauchen. Auf der vier Stunden dauernden Anfahrt hielt der Zug mehrere Male unterwegs, um Einheimische aussteigen zu lassen, die in dieser verlassenen Gegend leben.

Nach 112 km erreichten wir die Bahnstation „Machu Picchu Ruinas“. Ein wildes Durcheinander begann, und der Zuginhalt ergoss sich nun auf die wartenden Busse, die die Serpentinen zu den Ruinen auf 2.400 m Höhe hinauf keuchten. Im Vorbeifahren sahen wir die schönsten Orchideen blühen, leider ohne ein Bild von ihnen mitnehmen zu können.

Der „große Gipfel“ (Quechua: Machu Picchu) blieb den Eroberern jahrhundertelang verborgen. Erst 1911 fand der Amerikaner Hiram Bingham bei der Suche nach Vilcabamba, „der letzten Zufluchtsstätte der Inka“, mit Hilfe von Indios die verlassene Ansiedlung, überwuchert von tropischem Gestrüpp.

Wir hatten den Bus verlassen und gingen die vielen Stufen zum Tempelbezirk hinauf. Die Luft war dünn und schwül, und winzige kleine Fliegen peinigten uns. Etliche Reisegruppen hatten sich in dieser Höhe eingefunden, und wollten wie wir, die nahezu intakte Siedlung aus vorspanischer Zeit, besichtigen.

In ihrer Mitte, umgeben von einem Tempelbezirk, einem Wohnviertel für Bauern, Handwerkern und Soldaten sowie kunstvoll angelegten Feldterrassen, erhebt sich das Heiligtum Intihuatana, der „Ort, an dem die Sonne angebunden ist“. Höchstwahrscheinlich diente er der Beobachtung der Gestirne. Der schlichte Stein erinnert an eine abstrakte Skulptur, wie überhaupt die gesamte Stadt nicht zuletzt aufgrund ihrer spektakulären Lage in der Wolkenzone den Eindruck vollendeter Ordnung und Harmonie erweckt.

Ein steiler Weg links hinter dem Eingang führt hinauf zum Friedhof. Von diesem höchsten Punkt der Anlage aus hat man einen atemberaubenden Panoramablick über die Ruinenstätte und den Vulkankegel des 2743 m hohen Huayna Picchu im Hintergrund. Einzigartig ist es, den Rio Urubamba zu verfolgen, der sich tief unten durch das Tal wälzt.

Die Wolken, die uns am Anfang unserer Besichtigung den Blick auf den Vulkankegel verwehrten, lösten sich langsam auf, und die ganze Pracht und Schönheit lag vor uns und raubte uns fast den Atem. Einblicke die unvergesslich bleiben.

Am Fuß des Aussichtspunktes betritt man durch ein gemauertes Portal den inneren Stadtbereich. Vorbei an einem Steinbruch erreicht man den Tempelbezirk, das Kernstück der Stadt. Hinter dem Haupttempel führen Treppen hinunter zum Intihuatana. Auf dem Rückweg durch das Ostviertel stößt man auf das „Gefängnis“; allerdings wird inzwischen bezweifelt, dass in den Nischen tatsächlich Gefangene angekettet wurden. Am Ende dieses Viertels kamen wir zum „Haus des Mörsers“. Sein Name stammt von zwei flachen bearbeiteten Steinen mit Vertiefung, die als Mörser gedient haben können.

Nicht weit entfernt liegt das sakrale Zentrum, in dem sich die Privaträume des Inka-Herrschers und seiner Prinzessinnen befanden.

Auf einem kleinen Gelände blühten wunderschöne Agaven und Liliengewächse. Wir gingen an ihnen vorbei und erblickten eine Eidechse, die sich auf einem warmen Stein sonnte.

Zur Mittagszeit hatten wir uns am Eingang eingefunden und gingen in das Restaurant, in dem wir uns am warm-kalten Buffet bedienen konnten. Nach dem Essen genehmigten wir uns eine kleine Ruhepause und ließen ein letztes Mal unsere Blicke über diese bezaubernde Landschaft gleiten.

Die tropische Vegetation strotzte nur so mit kräftig grünen Blattpflanzen. In den Bäumen wucherten Schmarotzer. Überall zeigte sich Monte Plátano, eine Art Bananenstaude mit roten Blüten, aber auch wilder Flieder, Eibisch und Orchideen. Rote Pisonay-Blüten leuchteten von hohen Bäumen, und an den Felswänden wucherten Bromelien.

Mit dem Bus ging es wieder die Serpentinen hinunter, Richtung Bahnhof. Wir hatten die erste Kurve passiert, stand dort ein kleiner Junge, der uns etwas Unverständliches zurief. Als wir nach wenigen Minuten die nächste Kurve passiert hatten, stand er bereits, – wie aus dem Nichts aufgetaucht – schon dort. Diese Jungen verdienen sich als „Läufer“, die den steil abführenden Inkaweg laufen, um immer vor dem Bus vor der nächsten Kurve zu sein, ein Zubrot, was die Familie bitter nötig hat. Für uns war es ein Spaß, für den kleinen Jungen am Ende unserer Busfahrt ein kleiner Verdienst. Jeden Tag, wenn die Schule aus ist, beginnen sie mit diesem „Dienst“.

Wir hatten wieder unser reserviertes Abteil. Nun fuhren wir in die Dunkelheit hinein und hatten außer vier Stunden kräftiges Durchschütteln, keine Abwechslung mehr. Ein kräftiges Gewitter zog über uns hinweg und erhellte für einen kurzen Augenblick die Gegend. Im Bereich von Cuzco fuhren wir im Zickzack über mehrere Spitzkehren den Bergrücken hinunter. Die Stadt, ein wahres Lichtermeer, lag unter uns. Von den ernüchternden Eindrücken der ärmlichen Vororte war nichts mehr zu sehen.

Die Zeit war knapp. Eilig hatten wir uns frisch gemacht, um das letzte Abendessen in unserem kleinen Restaurant einzunehmen. Wir hatten unsere Wegzehrung aus der Eisenbahn mitgenommen, und wollten sie vor dem Restaurant verteilen. Als wir unser Hotel verließen, sahen wir einen alten Mann, der in einem Geschäft bettelte. Wir haben ihm unser Päckchen gegeben und hoffen, dass er sich darüber gefreut hat.

Auch an diesem Abend waren einige von unserer Gruppe im Restaurant. Das Essen schmeckte uns wieder vorzüglich, bei peruanischen Klängen und Tanz. Dann sehnten wir uns nach Schlaf und traten umgehend den Heimweg an.

2. Oktober

Die Zugfahrt nach Cuzco war so anstrengend, dass wir beschlossen hatten, die Fahrt nach Juliaca mit dem Bus zurückzulegen.

Das Wetter war sehr schön, der Bus groß; sodass wir uns bequem setzen konnten. Die Autostraße, die parallel zur Eisenbahnstrecke liegt, war neu geteert. Wir hatten also den gleichen Blick aus dem Bus- wie aus dem Zugfenster, nur unser Vorteil war, dass wir an schönen Stellen halten konnten, um Fotos zu schießen.

Der erste Ort an dem wir hielten hieß Wilibamba. Die Bevölkerung dieses Ortes lebt von der Ziegelei. Von der Straße aus konnten wir auf die tiefer liegende Ortschaft und die Produktionsstätten sehen.

Dann erreichten wir Puno. Mit ca. 120 000 Einwohnern ist Puno der größte Ort am See. Er liegt 3.820 m hoch. Gegründet wurde Puno 1668 nachdem man in der Nähe Silberminen entdeckt hatte, die der Stadt während der Kolonialzeit Reichtum bescherten. Heute sind die Haupterwerbszweige Landwirtschaft, Handel und Tourismus. Die Bevölkerung besteht zum überwiegenden Teil aus Aymará-Indios, deren Vorfahren vermutlich die Begründer der Tiahuanaco-Kultur waren.

Auf einem Fels am See befand sich unser Hotel. Es war sehr groß. Von den Zimmern hatten wir einen einmaligen Blick auf den See.

Der Titicacasee, mit 8.100 km² der größte See Südamerikas und gleichzeitig der höchste schiffbare See der Erde (3.812 m), liegt etwa je zur Hälfte auf peruanischem und bolivianischem Territorium. Mit 194 km Länge und maximal 65 km Breite ist er etwa dreizehnmal so groß wie der Bodensee. Der Lago Titicaca hat zwar mehrere Zuflüsse, jedoch nur einen Abfluss, den Rio Desaguadero, der in den bolivianischen Poopósee mündet. Der Wasserstand schwankte in den letzten Jahren bis zu 5 m. Das leicht salzhaltige Wasser, bis zu 281 m tief, hat eine Durchschnittstemperatur von 10°C. Daraus resultiert das für diese Höhe relativ milde Klima um den See und auf den Inseln.

Eilig stellten wir unsere Koffer ab und fuhren mit einem Motorboot zu den schwimmenden Inseln der Uros. Die „schwimmenden“, ins Binsendickicht geflochtenen Inseln müssen ständig neu aufgeschichtet werden, da die Binsen nach gewisser Zeit mit Wasser vollgesogen und unbrauchbar geworden sind. Von den 40 Eilanden sind nur fünf für Touristen zugänglich.

Auf den Inseln leben in ebenfalls aus den Halmen der Sumpfpflanze gefertigten Hütten bis zu 1400 Aymard-Indios, die zu den ältesten Völkern der Erde zählen. Lange Zeit ernährten sie sich nur von den Wurzeln der Totora, von der Jagd nach Vögeln sowie vom Fischfang, den sie mit Hilfe ihrer Binsenboote auch heute noch betreiben.

Ein Binsenboot fertigen sie in drei Tagen an; dieses hält dann etwa ein halbes Jahr. Früher kannten sie nur den Tauschhandel, heute – bedingt durch den zunehmenden Touristenstrom – verkaufen sie alles zu überhöhten Preisen.

Als wir die Insel betraten, schwankten wir durch entsetzlichen Dreck und Gestank. Das Elend, das sich vor uns auftat, war selbst den „hartgesottenen“ unter uns zu viel. Auf den Dächern der Hütten lagen geschlachtete, breitgeklopfte Hühner zum Trocknen, die später zu einer Suppe verarbeitet werden. Die Lebenserwartung liegt bei den Insulanern bei 50 Jahren, und die Kindersterblichkeit ist sehr hoch. Besondere Probleme bringt der Alkoholkonsum. Saufen und Kinderzeugen nehmen unter diesen Menschen einen besonders großen Raum ein. Alte und Kranke werden aus der Gemeinschaft isoliert und hausen in eigenen Hütten, bis sie sterben.

In ihre Nahrung arbeiten sie Cosca (Stein), eine Heilerde aus Kalkgesteinsmehl ein, eine wichtige Ergänzung zur Ernährung.

Der wichtigste Saft gegen alle Krankheiten und für die Pflege der Haare ist der Urin. Unser Reiseleiter sagte uns: „Papa-Pipi“ ist gut gegen Erkältung, Fieber usw. Er wird in Behältern aufgefangen und gelagert. Wenn er dickflüssig geworden ist, wird er in die Haare geschmiert! Sie glänzen dann so schön! Das Waschen macht krank, daher waschen sich die Menschen auf den Inseln nur ein Mal im Jahr. Uns hatte das Gehörte gereicht. Gerne bestiegen wir unser Motorboot und fuhren zum Anleger zurück.

Im Hotel versuchten wir mit Wasser, Seife und Parfüm die Spuren der schwimmenden Inseln zu vernichten, um uns dann zum Restaurant zu begeben.

3. Oktober

Um 7 Uhr verließen wir das Hotel. Es war eiskalt. Tief hingen dunkle Wolken am Himmel. Auf dem Weg zur Grenze hielten wir in Paeje. Unweit der Straße war ein Indiomarkt, auf dem heute noch Tauschhandel betrieben wird. Unzählige Kartoffelsorten wurden angeboten, auch solche die als Kartoffeln nicht mehr erkennbar waren. In einem besonderen Verfahren wird den Kartoffeln die Feuchtigkeit entzogen, und damit bis zu 10 Jahre haltbar gemacht.

Regen und Hagel schränkten die Sicht sehr ein, der Titicacasee war kaum zu erkennen. Unser Bus, auch nicht vom Feinsten, ließ nach einiger Zeit der Gegenwehr, das Wasser eindringen.

Das Wetter wechselte rasch. Nach dem Regen klarte es auf, und es wurde wärmer. Wir hatten Puno erreicht und fuhren auf der asphaltierten Straße am See entlang zur Grenze. Es ging vorbei an kleinen Ortschaften mit schmucken Kolonialkirchen und Märkten. Immer wieder eröffneten sich uns Ausblicke auf den tiefblauen See und seine Inseln, und in der Ferne blitzten die schneegepanzerten Gipfel der Cordillera Real.

Wir fuhren an Juli vorbei, das im 17. Jh. ein wichtiges Ausbildungszentrum der Jesuiten war. Prachtvolle Kirchen stammen aus dieser Zeit. Auf dem Viehmarkt war kaum ein Tier, es war einfach zu kalt.

In Yunguyo erreichten wir die Grenze nach Bolivien. Wir gingen durch einen großen Torbogen, der die Länder Peru und Bolivien trennt.

Bolivien ist 1 098 581 km² groß und hat 7,6 Mio. Einwohner. Die Hauptstadt ist Sucre, und der Regierungssitz ist in La Paz. Die fast ausschließlich kath. Bevölkerung besteht zu 42% aus Indianern, 31% Mestizen und ca. 15% Weißen.

Bolivien ist landschaftlich ein von Hochgebirgen, Savannen und Regenwald geprägter Binnenstaat. Wegen seiner Bodenschätze war es einst die Schatzkammer des spanischen Königreiches, heute das ärmste Land Südamerikas.

Das Gebiet des heutigen Bolivien wurde 1542 unter dem Namen Oberperu dem spanischen Vizekönigreich Peru, später La Plata, einverleibt. Ab 1810 beteiligte sich Oberperu am südamerikanischen Unabhängigkeitskampf gegen die spanische Krone, konnte aber erst 1825 die Herrschaft Perus und Spaniens endgültig abschütteln und seine Unabhängigkeit erklären.

Bolivien, so benannt nach seinem Befreier Simon Bolivar, musste Ende des 19. Jh. Gebiete an Brasilien und Argentinien abtreten. Viel schwerwiegender jedoch war für Bolivien der „Salpeterkrieg“, den es von 1879 – 1884 mit Chile führte. Es büßte dabei das salpeterreiche Atacamagebiet am Pazifischen Ozean ein und zugleich seinen einzigen Zugang zum Meer. Danach folgten Kriege gegen Brasilien und Paraguay, die das Land völlig zerrütteten. Von diesem Verlust erholte sich die Wirtschaft des Landes nie wieder. In 150 Jahren sah das Land 190 Regierungen und kaum eine durch reguläre Wahlen.

Die Bevölkerung ist sehr arm, nur 200 Familien teilen sich den Reichtum des Landes.

An der Grenzstation war es sehr voll. Die Straße bestand nur aus Matsch und Schlamm. Seit 20 Jahren wird für diese Straße eine Gebühr erhoben, aber der Bau wurde noch nicht in Angriff genommen.

Unsere nächste Station war der bolivianische Wallfahrtsort Copacabana. Unseren Bus mussten wir hier zurücklassen, er hatte keine Erlaubnis für die Fahrt nach Bolivien. Die Bevölkerung Copacabanas besteht nur aus 10% Katholiken, die Mehrzahl ist andersgläubig.

Die Straße zur Marienkirche führte steil hinauf. Wir durchschritten ein Tor und standen auf einem sehr schönen Kirchhof. Der Weg durch die Kirche, hinauf zur Madonna, wo gerade ein Gottesdienst abgehalten wurde, war sehr beschwerlich. Unzählige Menschen wollten, wie wir, die Madonna betrachten. Die „Virgen Morena del Lago“ wacht über die rund 20 000 Einwohner des wunderschön gelegenen Städtchens. Das ganze Jahr über pilgern Tausende zu der mit farbigen Mosaiken verzierten Kirche, aus dem 17. Jh. Das Gnadenbild der Schwarzen Madonna (16. Jh.) aus der Werkstatt des indianischen Mönchs Francisco Tito Yupanqui wird in der Sakristei aufbewahrt.

Sie, die „Dunkle Jungfrau vom See“, ist die Schutzpatronin Boliviens. Im vergangenen Jahrhundert brachte man eine Figur der Jungfrau nach Rio de Janeiro, daher kommt es, dass heute ein brasilianischer Strand den Namen des Ortes trägt.

Von der Sonne gewärmt und bester Stimmung, erreichten wir das Seeufer. Wir bestiegen das Tragflügelboot, das uns zur Sonneninsel bringen sollte.

Die Sonneninsel ist das größte Eiland des Titicacasees. Der Überlieferung zufolge gilt die Insel als Wiege der Inka-Kultur, denn von hier aus zogen der erste Inka-Fürst Manco Capac und seine Begleiterin Mamma Ocllo aus, um nach einer geeigneten Stelle für die Reichsgründung zu suchen.

Nach dem Mittagsessen fuhren wir mit dem Boot zur Mondinsel. Auf der Mondinsel bestiegen wir die Reste der inkaischen Kulturstätten, d.h. den Jungfrauentempel. Er diente später als Gefängnis, heute ist er für den Tourismus wieder hergerichtet.

Nach diesen anstrengenden Besichtigungen hatten wir einen Drink verdient. Diesen bekamen wir zur Taufe nach dem Indioritual. Jeder musste sich dazu bekennen und den Pisco Sauer erst trinken, wenn er laut geschworen hatte: nicht stehlen, nicht lügen, nicht faul sein.

Weiter ging es in schneller Fahrt über den See. In der Ferne erblickten wir den schneebedeckten Gipfel des 6.882 m hohen Illimani und die mit Neuschnee bedeckten Gipfel der Königskordillere. Wir legten direkt an unserem Hotel, in Huatajata, an. Es war wieder empfindlich kalt geworden. Zu unserem Hotel gehörte ein sehr schönes kleines Museum, das die Geschichte des Altiplano zeigt. Der Weg dorthin war von Fackeln gesäumt. Bevor wir die beeindruckenden Schätze erklärt bekamen, wurde uns ein Film gezeigt, der uns in die Sitten, Gebräuche und Heilkunst einführte.

Zum Abendessen bekamen wir Lachsforelle aus dem Titicacasee mit Knoblauchsoße. Das Essen war sehr gut. Leider war unser Abend damit beendet, denn der Barkeeper gab uns nichts mehr zu trinken. Er war müde und……er wusste ja nicht was wir wollten… er verstand uns nicht! Na, ja, es war ja auch schon spät.

4. Oktober

Nach dem Frühstück ging es weiter. Aus dunkel verhangenen Wolken fiel Regen. Noch ein schnelles Foto in der kleinen hoteleigenen Kapelle, dann ging es weiter durch Bolivien. Beim Betrachten der wunderschönen Landschaft mussten wir leider zugeben, dass der Satz „der Bettler auf dem goldenen Stuhl“ stimmt.

In diesem Gebiet leben die Aymard-Indianer. Die Familien haben acht und mehr Kinder. Für alle anfallenden Arbeiten (Feld, Vieh, Kinder), und den Erwerb für die Familie, sind die Frauen zuständig. Die Frauen haben eine Lebenserwartung von 50, die Männer eine von 55 Jahren. Die Kindersterblichkeit ist sehr hoch. Die Arbeitslosigkeit beträgt 80%.

Nach dem Regen war die Straße durch Laja mit Matsch bedeckt. Die Garküchen, notdürftig mit Plastikplanen überdeckt, warteten auf Käufer.

Nach ca. 60 km Fahrt erreichten wir Tiahuanaco (auch Tiwanaku) die bedeutendste archäologische Fundstätte des Altiplano.

Tiahuanaco liegt 71 km westlich von La Paz, nur etwa 20 km südlich des Titicacasees. Die Ruinenstätte ist etwa 450 000 km² groß. Das einstige Zentrum der gleichnamigen Kultur und das große Heiligtum der Aymará-Indianer.

Aus der großen Anlage erhebt sich von fern die Pyramide Akapana, deren Mauern und Kammern aus rotem Riolit und Andesit seit einigen Jahren freigelegt werden. Akapana ist ein wahrscheinlich aufgeschütteter Hügel von 18 m Höhe und über 200 m Länge. In ihrem Innern vermuten die Archäologen ein Heiligtum.

Wir kämpften uns auf dem lehmigen Boden vorwärts. Dicke Klumpen hingen an unseren Schuhen und machten das Steigen beschwerlich. Wir erreichten das Plateau der Pyramide und blickten hinunter auf einen Tempel, der als großes Quadrat in die Erde gegraben wurde. Seine etwa 2 m hohen Wände bestehen aus roten Quadern, deren Verarbeitung an die Mauern von Cuzco erinnern. In unregelmäßigen Abständen sind Menschenköpfe in Halbrelief aus dem Stein gemeißelt. Neben diesem tiefgelegenen Tempel führen sechs Stufen zum Eingangstor des Kalasasaya-Tempels, in dem monolithische Statuen stehen, überlebensgroß und mit reichen Reliefarbeiten verziert. Das berühmte Sonnentor, das erst 1904 wieder aufgerichtet wurde, krönt die Stätte. Das aus einem 10 Tonnen schweren Andesitblock gehauene Tor, dessen oberer Teil mit geometrisch angeordneten Figuren geschmückt ist, war – Berichten zufolge – ganz mit Gold überzogen. Auch war das Tor so aufgestellt, dass die Sonne am Sonnwendtag genau darauf schien und so als zweite Sonne die Strahlen zurückwarf.

Während der Kolonialzeit wurden die Steinblöcke für den Kirchenbau bis nach La Paz hin verwendet, später dienten sie sogar als Gleiskörper.

Auf der ganzen Anlage gab es keinen Baum, nur Bodendecker, die beim ersten Sonnenstrahl ihre zarten Blüten öffneten. Als wir sie betasteten, waren sie steinhart. Diese Polsterpflanzen werden abgeschält und dienen – getrocknet – als Brennmaterial.

Auf der Straße nach La Paz überquerten wir zunächst einen etwa 4100 m hohen Pass, der uns ein eindrucksvolles Panorama der bolivianischen Bergwelt eröffnete. Er reicht vom Illampú im Norden über den Huaina Potosi bis zum Illimani, dem Hausberg von La Paz.

Die Straße fraß sich durch eine riesige baumlose Steppenlandschaft, die den Blick auf das schneebedeckte Bergpanorama frei ließ. Wir waren von so viel Schönheit überwältigt und konnten uns kaum satt sehen.

In Alto Plano – nur wenige Kilometer vor La Paz – wurden wir noch einmal mit Hagel zugeschüttet. Dann hatten wir unser Ziel erreicht. Unser Bus hielt an einer Stelle, die uns den Atem stocken ließ. La Paz lag in seiner ganzen riesigen Ausdehnung uns zu Füßen.

La Paz ist die höchstgelegene Großstadt der Welt und aufgrund ihrer einmaligen Lage in einem Taleinschnitt zwischen 3300 und 4000 m Höhe auch eine der ungewöhnlichsten. 1548 von Alonso de Mendoza als Durchgangsstation für die Silbertransporte von Potosi nach Cuzco gegründet, entwickelte sie sich früh zum Zentrum der Region. Bis 1899 war La Paz eine der vielen Handelsplätze auf dem Weg vom La-Plata-Gebiet zur Hauptstadt des Vizekönigreiches Peru, Lima. Die Hauptstadt des Altoperú war Sucre. 1899 verlegte die bolivianische Regierung ihren Sitz nach La Paz, das Oberste Gericht sowie die juristische Anerkennung, Hauptstadt zu sein, blieb im südlichen Sucre. Heute leben dort ca. 1 Mio. Einwohner. Sie ist mit Abstand die bedeutendste Stadt Boliviens.

Unsere ausgedehnte Stadtrundfahrt führte zum Plaza Murillo, benannt nach dem ersten Freiheitskämpfer des Landes. Pedro D. Murillo begann 1809 hier seinen Kampf gegen die spanischen Herrscher. Als Murillo später gehängt wurde, rief er auf dem Weg zur Hinrichtung: „Niemand kann die Fackel löschen, die ich angezündet habe!“ Vor dem Eingang des Präsidentenpalastes, wacht eine Ehrengarde in historischer Uniform. Direkt daneben steht die Kathedrale aus dem Jahre 1835. Wir besichtigten den wunderschönen Altar und die einmalig schönen bleigefassten Fenster.

Weiter ging es aus der Stadt hinaus, zum 25 km von La Paz gelegenen Valle de la Luna, das Mondtal. Es hat seinen Namen wegen seiner bizarren Oberflächen- und Felsformationen erhalten. Wir standen am nackten Hang und blickten in die vielen kleinen Canyons. Die aus Sandstein bestehende Kraterlandschaft gab uns das Gefühl Lichtjahre entfernt zu sein.

Wir fuhren zum Indianermarkt. Ein Markt der sich teils unter freiem Himmel, teils in Hallen abspielt. Das Angebot war riesig. Lebensmittel, Kräuter, Früchte aller Art und Textilien waren zu niedrigen Preisen zu erwerben.

5. Oktober

Das Hotel lag sehr zentral, und so gingen wir noch einmal zur Kirche Iglesia San Francisco, aus dem Jahre 1753. Die Fassade der dreischiffigen Basilika ist ein schönes Beispiel für den Barockstil in den Anden, in dem sich typisch spanische Stilelemente mit indianischen mischen. So ist sie reich mit Blumen, Früchten, Vögeln und menschlichen Fratzen verziert.

Wir gingen zum Hexenmarkt. Dort werden eigenwillige Heilmittel, Amulette und Glücksbringer angeboten. Tierembryos, Tierfälle, Geweihe und vieles mehr. Das Treiben war bunt und vielfältig.

Am Nachmittag fuhren wir zum Flughafen hinauf, der in einer Höhe von 4100 m liegt. Der Start und der Flug waren super. Wir hatten aus dem Flugzeugfenster einen unbeschreiblich schönen Ausblick auf die traumhafte Bergwelt. Schneebedeckte Gipfel, Flussläufe, Wälder und Felder wechselten sich ab, und der Abendhimmel tauchte den Horizont in ein sanftes Rot.

Unser Flug über Santa Cruz und Sao Paulo endete in Rio de Janeiro. Dort hatten wir den ersten Hochgenuss: Rio bei Nacht. Die vielen historischen Baudenkmäler waren angestrahlt und gaben der Stadt etwas Einzigartiges. Nicht ganz so einzigartig war das Hotel, aber es lag an der Copacabana. Wir konnten direkt in die Stadt gehen oder auf der Promenade am Strand flanieren.

Brasilien ist mit 8 511 965 km² der fünftgrößte Staat der Erde, und nimmt fast genau die Hälfte des südamerikanischen Subkontinents ein. Die Einwohnerzahl liegt bei 161 Mio.

Portugiesische Kolonisten, europäische Einwanderer, versklavte Afrikaner und unterworfene Indianer leben mit einer gemeinsamen Sprache unter einem Dach. Von den ehemals 2,5 – 4 Mio. Ureinwohnern zum Zeitpunkt der Entdeckung haben nur etwa 200 000 überlebt, und sie sind weiter in ihrer Existenz bedroht. 40% der Bevölkerung sind heute dunkelhäutige Mischlinge. Das rassische Denken der Kolonialzeit, das den sozialen Status auch nach dem Helligkeitsgrad der Haut bestimmte, gehört offiziell der Vergangenheit an, lebt aber unterschwellig in der Ansicht „je weiter unten, desto dunkler“ fort.

Fast die Hälfte der Brasilianer ist unter 20 Jahre alt, nur ca. 4,5% sind über 64. Vor allem die armen Schichten auf dem Land und in den Slums halten eine zahlreiche Nachkommenschaft für die beste Überlebens- und Altersversicherung.

1985 wurde nach 20jähriger Militärherrschaft durch ein Wohlmännergremium demokratisch gewählt, aber erst der zweite vom Volk gewählte Präsident bekam die Inflation in den Griff. Erstmals seit Jahrzehnten weist das Land eine über mehrere Jahre abnehmende Inflationsrate auf.

6. Oktober

Heute wollten wir auf den Zuckerhut. Ein Traum, vor Jahren noch unendlich weit, war Wirklichkeit geworden. Das Wetter war zwar nicht vielversprechend, aber es war noch sehr früh und die Hoffnung, vor der aufsteigenden Dunstglocke auf dem Zuckerhut zu sein, möglich.

In der Ferne sahen wir den 390 m hohen Morro, ein massiver Granitblock, und das Wahrzeichen der Stadt. Mit dem 230 m hohen Morro da Urca bildet er eine Halbinsel, die südlich des Stadtzentrums liegt.

An der Praia Vermelha gingen wir zur Bergbahn, die uns auf den Morro da Urca bringen sollte; die Station auf dem 1. Berg. Weiter ging es mit einer Gondel – die seit 1912 verkehrt – zum Zuckerhut. Großartig wie die Auffahrt ist der Blick, der vom Gipfel weit über die Stadt und Bucht reicht. Wir konnten noch gut die 1974 eingeweihte Brücke Costa e Silva, die Rio de Janeiro mit der am Ostufer der Guanabarabucht gelegene Stadt Niterói verbindet, erkennen. Mit 14 km ist sie eine der längsten Brücken der Erde.

Da die Anzahl an Museen, Kirchen, Klöstern und kolonialen Gebäuden zu zahlreich sind, beschränkten wir uns auf die Besichtigung der Kathedrale. Die moderne Kathedrale Sao Sebastiao de Rio de Janeiro wurde von 1964 bis 1976 erbaut. Die Kirche ist imposant, aber von außen nicht schön. Im Innern symbolisieren die Farbtöne der Verglasungen die Aufgaben der Kirche: Grün die Einigkeit, Rot die Heiligkeit, Gelb die apostolische Mission und Blau die Ökumene.

Weiter ging es am Theater vorbei zum Stadtteil Cosme Velho, wo der Aufstieg zur 30 m hohen Christusstatue, die seit 1931 als Wahrzeichen Rios ihre Arme weit über den „Buckligen“ breitet, beginnt.

Von der Talstation ließen wir uns, von in der Schweiz hergestellten Zahnradwägen, auf 704 m Höhe bringen. Dom Petro II weihte bereits 1884 die dampfbetriebene Bergbahn ein; der 1919 für 66 Personen ausgelegte Elektrozug war der erste in Brasilien. Steil hinauf ging es durch den Tropenwald, und vom Fenster aus konnten wir die herrlichen Jaca-Bäume mit ihren riesigen stacheligen Früchten sehen. Fleißige Lieschen bildeten wie Unkraut den rosaroten Teppich des Waldbodens.

Von der Bahnstation aus gingen wir über viele Stufen zur Christusfigur hinauf. Die Statue steht auf einem 38 m hohen Sockel. Der Ausblick über die Berge, die Stadt, den Zuckerhut und die Buchten bis weit hinaus aufs offene Meer, bleiben unvergesslich.

Zum Ende der Stadtrundfahrt hielten wir im Stadtteil Ipanema, direkt am schneeweißen Strand. Der Wind war sehr heftig und das Meer ließ riesige Wellen an den Strand schwappen.

Am Abend hatten wir einen Tisch im Restaurant bestellt. Das Besondere an dem Essen war, dass Gegrilltes auf langen Spießen direkt auf den Teller geschnetzelt wurde. Es gab von jeder Tierart, besonders köstlich gewürzt, etwas auf den Teller und das „bis zum Abwinken“.

7. Oktober

Sehr früh verließen wir das Hotel und fuhren zum Flughafen. Wir flogen zu den Wasserfällen von Iguacù. Die Wasserfälle befinden sich im Dreiländereck von Brasilien, Argentinien und Paraguay. Der Iguacù, der am Dreiländereck in den Paranà mündet, bildet auf den letzten rund 60 km seines Laufes die Grenze zwischen Brasilien und Argentinien. In diesem Abschnitt liegen etwa 20 km oberhalb der Mündung die Iguacù-Wasserfälle, eine der großen Natursehenswürdigkeiten Brasiliens. Einige Kilometer außerhalb befindet sich das Wasserkraftwerk Itaipù (indian., singender Fels). Eine geplante Leistung von 12 600 MW macht das Kraftwerk zum weltgrößten Technikmonument seiner Art. Hinter der Staumauer bereitet sich ein See aus – fast dreimal so groß wie der Bodensee.

Wir fingen mit unserer Besichtigung auf der Argentinischen Seite an. Wir waren überwältigt und staunten über die Schönheit vor unseren Augen. Tosender Donner und feinste Wassertropfen von abertausend Kubikmetern Wasser, die über Basaltfelsen hinabstürzen, füllten die Luft über den 240 000 ha großen Nationalpark.

Wie weiß-kristallene Gardinen fallen die Wassergirlanden von den braun und grün bemoosten Felsen. Über Pfade, Stege und Brücken gingen wir bis dicht an die Fälle heran. Ständig erneuert die Naturgewalt den feinen Wasserlack auf Haut, Blättern und Erde. Wie ein Riesenabfluss verwandelt die Teufelsschlucht den ruhig fließenden Fluss in aufgewühlte schneeweiße Gicht. 275 bis zu 75 m hohe Kaskaden auf 4 km Länge lassen pro Stunde 40 bis 140 Mio. t Wasser hinunter rauschen.

Mit dem Bus fuhren wir noch zur Brasilianischen Seite. Heftiger Regen von oben und von den Seiten, und an den Fällen spritzte uns die Gischt ins Gesicht. Als wir auf der vordersten Plattform standen, kam auch noch ein kräftiges Gewitter auf. Unser Rückweg führte an traumhaften Gummi- und Feigenbäumen vorbei. Etwas Glück hatten wir noch. Ein kurzes Aufreißen der Wolkendecke reichte für einen Rundflug über die Wasserfälle. Klitschnass aber beeindruckt traten wir den Rückflug nach Rio an.

8. bis 14. Oktober

Für einen kurzen Badeurlaub fuhren wir nach Buzios. Die Brücke Costa e Silva war restlos verstopft, denn die Stadtbevölkerung nutzt die kleinen Badeorte vor der Stadt, um dort das Wochenende zu verbringen.

Wir kauften uns Verpflegung für die Tage unseres Aufenthaltes und gingen zum Strand. Die Sonne war inzwischen herausgekommen, aber es blies ein eiskalter Wind, der sich am nächsten Tag in einen wahren Orkan steigerte. Wir blieben auf unserem Berg. Das Restaurant des Hotels hatte eine gute Küche, so dass wir nicht unbedingt in den Ort hinunter mussten.

Wir ließen noch einmal die Eindrücke Revue passieren, packten unsere Koffer und fuhren nach Rio zum Flughafen. Unser Flug ging reibungslos, und wir landeten pünktlich in Frankfurt, wo wir von vielen Leuten abgeholt wurden.